雪見障子や猫間(ねこま)障子を自分で貼り替える際に、上下に移動するスライド部分の障子が外れないという事がありませんか?

ほとんどの場合は左右どちらかに押すと簡単に外れるのですが、プロでも絶対に外せない!と唸ってしまうような障子が存在します。

今回は一般的な外し方と、それ以外の特殊な外し方を解説していきます。

障子自体が鴨居や敷居から外れなくてお困りの方は下記をご参照ください。

自分で障子を張り替えした人はこちらも↓

雪見障子

雪見障子と猫間障子の違いとは?

雪見障子を知っている方でも『猫間障子』をご存じない方は多くいらっしゃると思います。

理由は現在ではどちらも『雪見障子』として呼ぶことが多く、二段に分かれた障子は総称して雪見障子と呼ばれているためです。

厳密に言うと上下にスライドする障子が付いているものを『猫間障子』と言い、上段にだけ障子があり下段はガラスだけでスライドの無いものを『雪見障子』と言います。

※そのため本編では実際には猫間障子の記事ですが、分かりやすく雪見障子という表現で記載していきます。

猫間障子

【外し方】雪見障子のスライド部分は間違って納めると外れなくなることも【はめ方】

一般的な雪見障子であればスライド部分の障子を左右どちらかに押し込み、反対側を手前に引き出せば簡単に外せると思います。

横に押し当てて反対側を手前に引き出す

しかしその方法をしても、あと少しのところで外れない!という場合は前回はめ込んだ時にスライド部分の障子を上下逆か表裏逆に入れている可能性があります。

スライド部分の障子には左右どちらかの側面に『猫バネ』と呼ばれるバネが通常は2枚入っています。

この金属アーチが猫バネ

雪見障子のスライド溝を見ていただきたいのですが、両サイド共に溝はありますが深さが違います。

このバネが付いている側面は必ず溝が深い方でなければいけません。

しかし浅い溝の方にバネ側がくると十分にスライド部分の障子を押し込めないので反対側を手前に引き出すことができないのです。

分かりにくいですよね・・・。

雪見障子の溝部分

理屈はともかく、あと少しで外れそうなのに外れない場合の外し方を説明します。

猫バネはアーチ状になっていますので山の部分が凹めば取れる原理を利用して、アイスピックやカッター刃の背を利用し隙間に差し込んでバネを潰して障子を手前に引き出します。

カッター刃の背なら差し込んで上から下にスライドさせて、猫バネの山を平らに潰す。

千枚通しを利用したやり方

障子を外したら必ず印をする理由と分かりやすい記載方法

前述のように方向や向きを間違ってスライド部分の障子をはめ込んでしまうと、次回また同じような苦労をしますよね。

そのため外した障子には必ず印をする必要があります。

障子本体も外した時と同じ位置に納めないと柱の傾き調整などしてあった場合に隙間ができてしまいます。

多くのプロは障子本体であれば上桟に、スライド部分の障子には側面右上側に印をします。

障子本体は分かりやすくルールを決めて右から1・2・3・4と上に書いておく。

スライド部分の障子には側面右上側に外した障子本体と同じ番号を書いておく。

そうすることによってどの障子本体のスライド部分障子かわかりますし、右上側というルールによって表裏もわかります。

スライド部分の障子は古い紙を綺麗に剥がすと表裏が分かりにくくなりますので、この方法が有効です。

自分で何度か張り替えた際に間違って入れている場合は、以前プロが書き記した印を頼りにするのも良いかもしれません。

どうやっても外すことができない雪見障子のスライド部分を外す方法

ここまで一般的な雪見障子を例にとって外し方をレクチャーしてきましたが、中にはプロでも外し方が分からない雪見障子が存在します。

初見殺しもよい所で何のためにこんなことを!?と私も最初は憤りました。

しかし知ってやってみると実際には、建具屋さんの素晴らしい技術に思わず「おお!」と感動してしまいました。

今回の例とは違い上の桟を取り外してスライド部分の障子を引き抜くパターンもありますので、箱根細工のような謎解きを皆さんもご堪能ください。

今回スライド部分の障子を外すためには溝が浅いという難点がありました。

溝が浅いので猫バネをいくら押し当てるように横へやっても、反対側が全く手前に出てくる気配がありません。

特殊な作りになった雪見障子は上下に固定の本体障子があり、上桟を外すというよりスライドが上まで行きません。

そこでスライド部分の障子を一番下まで下げたところ溝部分に不自然なつなぎ目を発見しました。

この部分

障子本体と同じ素材で見た目は全く分かりませんが、唯一この部分だけ木目が合っていませんよね。

これが恐ろしいことに数ミリの隙間もなくピッタリと溝に嵌め込んである板なのです。

絶対分かる訳ありませんよね・・・。

そしてこの細い板を外さないとスライド部分の障子を外せないのですが、なんせピッタリとはまっているため取り出すのが本当に大変です。

場合によっては小さな穴が開いていて、そこにキリを差し込んで引っ張り出すという手法もありますが、今回はそのような穴もないので横桟を木槌で叩いてみました。

しかし湿度が高く木が膨張しているせいか外せません。

最後の手段で千枚通しを角に差し込んで引っ張り出しましたが、木材なので少し傷になりました。

建具屋さんの技術って本当に凄いですね!

千枚通しを下側角に入れて

手前に引っ張り出す

下側を手前に引っ張り出したら下に引っ張って細い木の板を外します。

この時も必ずどの障子の部材か裏側に印をしてください。

今回は裏側の上に番号を振りました。

この後は普通に障子を貼り替えてスライド部分の障子を戻し、細い木の板を逆手順で嵌めて完了です。

どうしても外すことができない雪見障子に出会ったら、このような細工があるという事も知っていただく良い機会になったのではないでしょうか?

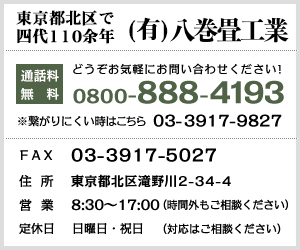

とは言えDIYでどうにもならない時はプロにご相談ください。

自分で壊してしまうようなこともありませんし、時間と労力をかけるよりも簡単に解決しますよ。