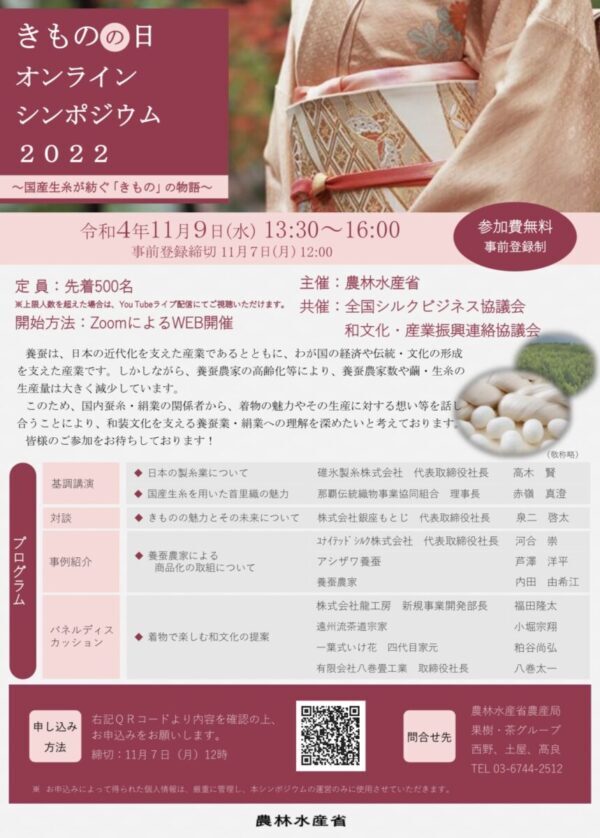

2022/11/9

農林水産省による『「きものの日」オンラインシンポジウム2022~国産生糸が紡ぐ「きもの」の物語~』というオンラインのシンポジウムに、畳業界を代表してパネルディスカッションに参加させていただきました。

私が所属する『畳でおもてなしプロジェクト』は、茶道・華道・着物・畳の四業種による【和文化・産業連携振興協議会】で、他の3業種と共に和の魅力やPR活動をしています。

詳しくはこちら↓

その一環とし4業種の若手代表が今回、農水省にて「着物で楽しむ和文化の提案」について討論をしました。

若手と言っても私だけ45歳のオジサンなのですが・・・。

イベントの趣旨は和装文化を支える国内養蚕業、つまり着物がメイン

畳屋のオジサンがなぜ?このイベントに?と言われそうですが着物と畳の繋がりは深く、畳の上で着物は着替えたり畳んだりしますし、座敷は常に着物と共にありました。

茶道や華道も畳の上で行う日本ならではの文化であることは言うまでもありません。

ただ、畳業界だけは和服を着る機会が少ないため、会場でも少し場違いな空気は感じましたけどね・・・。

当日は国産養蚕業に携わる方達の公演を聞きながら、自分は畳屋としてどのような提案が出来るのか?

そんなことを考えながら拝聴させていただきました。

会場の様子

和文化の魅力と情報発信だけではなく、今後の伝統文化継承について畳屋目線でお話し

茶道・華道・着物・畳のパネルディスカッションに参加させていただくにあたり、農水省にて事前の打ち合わせがありました。

着物業界を代表して帯締めの組紐(くみひも)を製作している龍公房の福田さんが我々の代表となって、この4業種の若手をまとめてくださいました。

パネルディスカッションでは最年少とは思えない進行で、4業種の代表らしい説明を。

龍公房 福田さん

私は打ち合わせの際、各業種ともに一目で分かる・見れば気になるような小道具や展示品を目の前に置いてはどうか?と提案させていただきました。

ただ置くのではなくミニ畳を作成して持参するので、その上に置いて欲しい旨も伝え持参したところ華道の家元である粕谷さんは会場で生け花を即興で活け、なんと器は100円均一の物とのこと。

会場にて

家元作

生け花の概念を取り壊し、誰でも気軽に挑戦して欲しいという趣旨は驚くほど今回のイベントにマッチしていました。

茶道の遠州流茶道 小堀宗翔さんは持ち運びのできる茶道具として小箱や着物を着たテディーベアを乗せ、茶道も敷居は低く誰でもどこでも楽しむことができるご提案をなされていました。

遠州流茶道 小堀宗翔さん

私は何を持参するか迷いましたが初代から継承されている研ぎ続けて小さくなった包丁と、父より受け継がれた『手鉤(てかぎ)』という畳を持ち上げる際に使用する道具を置かせて説明させてもらいました。

どんなに小さくなっても刃物としての役割は十分に果たすこの小包丁は、現在でも手縫い作業で糸を切るために使用しています。

4代引き継がれた小包丁

父から引き継がれた手鉤

革新的な和文化の発信には古来より続く伝統が基礎にあってこそ。

温故知新ではありませんが大切に守られてきた文化の継承と、今後の和文化を如何に若い世代へ伝え楽しんでもらうか?このギャップについて私なりの提案をさせていただきました。

とは言え農水省主催のパネルディスカッションで畳屋が絶対に話さなければならない藺草(いぐさ)の現状とは

着物の趣旨は畳屋としての関りが深かった2017年に行われた【きものサローネ】にて、着物のファッションショーに畳のランウェイを作らせてもらったお話をいたしました。

この畳は着物の帯である江戸小紋柄の正絹生地を張り付けた畳で、春夏秋冬を表しています。

詳しくはこちら↓

そして国産の天然藺草について。

現在国内で流通する畳は8割が中国産か化学表と呼ばれる樹脂製や和紙製の畳表が使用されており、純粋な国産藺草は2割程度に激減している現状。

並びに私が熊本県八代市や大分県国東市に年2回行って、藺草・七島藺草の植付けと刈取り作業を手伝い契約農家さんから産直していること。

刈取りや植付け作業がどれほど大変か?植え付けた藺草がお客様宅の畳になるまで2年掛かるなどということを、一般の方が知らないのは当たり前だとした前提で解説させていただきました。

熊本県の藺草の刈取り記事はこちら↓

大分県の七島藺草刈取り記事はこちら↓

茶道・華道・着物・畳の四業種が集う事によって生まれる新しい提案とは?

着物業界代表の龍公房福田さんのご尽力で、4業種の若手(一人だけオジサンいますけど)の会【和化四士(わかじし)】が結成され、各々の文化を知り合う事により一層の意見交換が必要と『遠州流茶道』を学ぶ体験会を事前に行っていました。

畳屋が家元の茶道を学ぶ機会など皆無でとても緊張しましたが、お茶をいただくだけではなく点てさせていただく体験までさせていただきました。

他の3業種と違い私だけは敷いてある畳に興味深々で、敷き方や目乗りという畳の目がどのように乗っているか?など常に下ばかり見ていました。

このように4業種揃って垣根のない意見交換ができたことは非常に意義があり、当日のパネルディスカッションでも『出来ない』という選択肢は全く無く、逆にどんな提案でも受け入れるのでやって欲しいことをお伝えくださいと最後は締めくくり閉会となりました。

個人的には敷居の高い和文化では10代20代30代は経験してみたいとも思わないでしょうから、もう既にあるかもしれませんが例えばボタンで留められる和服を着て原宿を歩いたり、自分で点てた抹茶を水筒に入れて持ち歩く。

サブスクのように週1回お花が送られてきて、勝手に活けた写真をSNSで投稿する。

部屋の床面だけではなく壁や天井にも畳を張ってみるなど、既成概念を取り払った若い子達がやってみたい、経験してみたい、自慢したい、を提案できれば良いのかなと思っています。

まだまだ和文化でできること、どころか畳でできることもできていませんが、今回のパネルディスカッションは新たな第一歩に繋がった大変意義のあるシンポジウムでした。

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業

03-3917-9827