Table of Contents

創業110年以上続く畳店の四代目が素人に『畳を作らせる』ということは、業界的には完全にタブーであります。

しかし「どうしても自分で畳を作ってみたい」という人や「素人だけど自分で作るしかない」という人が世の中には少なからずいますよね?

そんな方が適当に作った畳で縁が剥がれて、ガンタッカーのステープルが飛び出し怪我をしたりするくらいなら・・・。と表面上は安全な逢着にこだわった製法を伝授してきました。

素人でも出来る【畳の表替え】動画はこちら↓

素人でも出来る【畳の裏返し】のブログはこちら↓

素人に畳の新床(新調)を教えて自分たちの力だけで完成させた理由

事の発端は近所にある『HOME ROOM 101』というアトリエを兼ねたワークスペース代表の方が「畳を一枚欲しい」という所から始まりました。

使用方法を聞いてみると小さなお子さんを連れたお母さんたちが多く、授乳や子供のお昼寝スペースとして利用したいとの事。

自作の低い本棚があり、その上に敷いて使うとのことでした。

それは凄く良い試みだと共感したのですが問題は予算。

それならばと「作り方教えるから自分で作ってみます?」と言うと「じゃあ畳を作りたい人を集めてワークショップにします」って感じですぐに決まりました。

当日の参加者は女性ばかり6名。

畳の事など全く知らない普通の方々でしたが、これが驚く事に皆で力を合わせると出来るものですね。

経験したことのない作業を楽しみながらワイワイと、皆さん笑顔で作業していたのが印象的でした。

夜はお酒も飲める

畳を作るにはまず採寸から!寸法通りに畳の床(芯部分)を切る

今回の畳は3方を囲われた本棚の上に置くという変則的な条件です。

通常であれば角が直角かどうか分からないのでレーザーなどを使用して採寸しますが、素人が作る畳ですからおおよそで小さい分には入るという感じで縦横をメジャーを使用し測りました。

続いて切る部分を畳に印していきます。

ここで嬉しい誤算が。

置くスペースの奥行と用意した畳の幅がピッタリ同じだったので、幅方向は切らずに済みました。

丈方向のみカットしますが、今回は電動ジグソーを用意しました。

カッターでも切れますが女性参加者には危険を伴いますので、刃物ではなくノコギリで切っていきます。

切り取り線を引く

実際には交代で切り終えました

基準になる畳表の端を3か所カットしてから畳表の短手側を留める

畳屋が仕入れた畳表(ゴザ)はいかなる寸法にもカットできるよう、端の部分は藺草(いぐさ)が突き出したままの状態で届きます。

※畳のサイズは1軒1軒1畳ずつ違う

まずは基準面となる片方だけ3か所に切れ込みを入れます。

定規とカッターで切る

畳表と畳床の端に合うようセットし、藺草が真っすぐ通っているのを確認してから上敷き鋲で3か所留めます。

藺草が真っすぐ通っているか確認

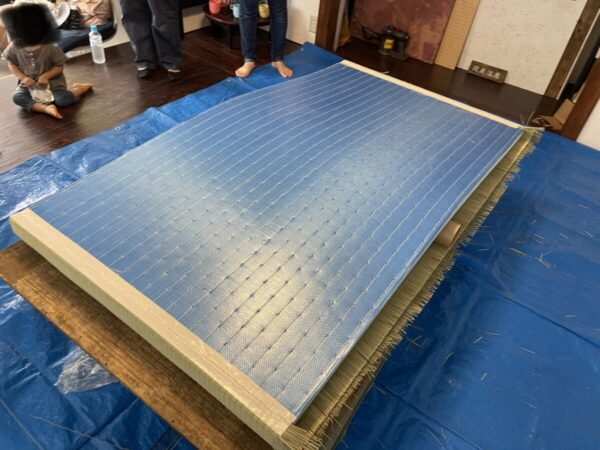

そして畳床(たたみどこ)を裏返して置き、余分にある畳表を上敷き鋲で留めていきます。

続いてガンタッカーを使用しステープルで細かく打っていきます。

打ったら鋲は外していく

その上からテープを貼って完全に固定する。

ガムテープなど強い粘着力があった方が良いです。

テープで固定

片方の短手側が固定できたところで、畳床と畳表の間に直径8~10cm程度の硬い筒か角材などを真ん中辺に入れます。

重石でも良いのですが今回は人手があるので両端を抑えて畳床をしならせます。

その状態で畳表が弛んでないのを確認後、余った畳表を上敷き鋲で留めます。

ここで重要なのは最初にカットした畳表の端と、畳床の端がピッタリ合っていること。

そして先程のようにガンタッカーでステープルを打ち込んで鋲を外し、テープでしっかり留めたら短手側は完成です。

皆で抑えてしっかり留める

両方の短手側が完成

ここまでの作業はブログの【裏返し編】と動画の【表替え編】に詳しく載っています。

そちらも併せてご覧ください。

続きはこちら↓

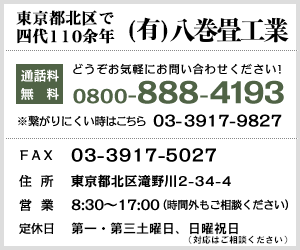

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業