JR東海の『そうだ京都、行こう。』という春バージョンのCMで寺院の畳から花が咲き誇る映像をご存じでしょうか?

【WEB動画】2022年 春 「花咲く京都」篇 そうだ 京都、行こう。 - YouTube

JR東海そうだ京都、行こう。CM

春の特別拝観【花咲く京都】では4つのお寺にて越智康貴さんが監修した『花の間』を開放し、春を感じる演出をご覧いただくことができます。

今回その花が咲き乱れる畳を当店で施工させていただきました。

期間中どなたでも拝観できますので是非、京都へ行って今しか見ることの出来ない景色をお楽しみください。

※拝観料はお客様ご自身でのご負担となります

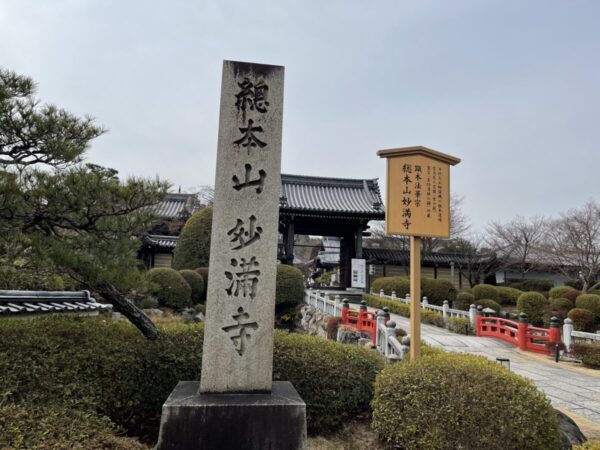

顕本法華宗 総本山 妙満寺

妙満寺を創建した日什大正師(にちじゅうだいしょうし)は、もと天台宗で名を玄妙といい、比叡山三千の学頭にまでなった人でした。

故郷の会津で日蓮大聖人の教えに触れられると、67才という高齢にもかかわらず宗を改め「日什」と名乗り、日蓮門下に入られました。

そして、日蓮大聖人の遺志である帝都弘通を想い、時の帝・後円融天皇に上奏。二位僧都の位と「洛中弘法の綸旨」を賜り、康応元年(1389)六条坊門室町(現在の烏丸五条あたり)に妙塔山妙満寺を建立しました。

妙満寺はその後、応仁の乱など幾度かの兵火に遭い、そのつど洛中に寺域を移し興隆してきましたが、天文5年(1536)、比叡山の僧徒による焼き討ちで二十一坊の大伽藍を類焼。一時は泉州堺に逃れ、天文11年に元の地に復興したという苦難の時代もありました。

そして、天正11年(1583)豊臣秀吉の時代に寺町二条に移され400年にわたり「寺町二条の妙満寺」と親しまれてきました。

近代になり都市化が進み日毎に増す喧騒と環境悪化を避けるため、昭和43年に「昭和の大遷堂」を挙行。現在の岩倉の地に移り今日に至ります。

日什上人は稀代の碩学でありながら一巻の書物をも残されませんでした。これは「その書物のために仏の教えを誤解されてはならない」と配慮されたためであり、釈迦牟尼仏より日蓮聖人に受け継がれた正しい教えを、自分の意見をはさまず素直に受け持つように戒めました。これを「経巻相承・直受法水(きょうがんそうじょう・じきじゅほっすい)」といい、妙満寺の宗是となっています。

ホームページより

元の畳

新しい畳

雪の庭を眺める花の間を拝観できる期間

2022年5/13(金)〜6/15(日)

拝観できる時間

本坊 9:00~16:00

境内 6:00~17:00

※拝観料 大人500円

住所と連絡先

〒606-0015 京都府京都市左京区岩倉幡枝町91

TEL:075-791-7171

他の寺院と期間

花の間公開中

真言宗大本山 隨心院 2022/5/22(日)まで

花の間公開終了寺院

妙満寺の畳仕様

花の間は既存の畳に花を活ける訳にはいきませんので、東京から京都へ通って採寸し、東京へ戻り畳の製作をしました。

既存の畳や間付き和室の畳は日焼けしていますので、出来るだけその畳表の色に近い樹脂製の畳表を使用させていただきました。

こちらの畳は高麗紋縁の白中紋が付いています。

紋縁というのは大柄の丸模様が特徴で、この部屋のように畳の向きが異なる敷き方の場合は畳同士が合わさる場所で、その〇紋が綺麗に並ぶように製作することが重要です。

これは言うほど簡単な作業ではなく、地元東京の寺院であれば『紋合わせ』という畳の寸法を割り出した後に紋縁を実際に並べて両端に〇紋が綺麗に出るように配置したり、直角に合わさる隣り合った畳の紋と合うように現場作業をすることもあります。

また他の自社と違い茶道で使用する一尺四寸角で出来た炉蓋畳もあり、通常の茶室であれば黒い無地の縁ですが、こちらは紋縁なので柄を合わせるのに苦労しました。

更に敷居の高さがバラバラでしたので、畳の下にゴザを敷いて段差を解消する作業のため、納品でもう一度お伺いさせていただきました。

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業

03-3917-9827