110年以上続く老舗畳店の四代目である私が「素人でも畳の張り替えが出来る!」というブログを書くという事は、全国の畳店を敵に回すくらいに大事件である。

しかし世の中には「どうしても自分でやってみたい!」とか「自分でやるしかない!」という人もいるはず。

そんな困っている人に『出来るだけ安全な畳の張り替えをしてほしい』そのような思いでこのブログを書いている。

なので同業者からの批判は一切受け付けないし、やる方は安全に配慮して完全に自己責任でやってほしい。

また、今回は材料や道具が少なくて済む{裏返し}の作業方法なので、表替え(新しい畳表に張り替える)は後日紹介したいと思う。

※裏返しについてはこちら↓

【畳の裏返し】って何?畳をそのまま引っくり返すと思ってた方【必見!】 | 北区で四代110余年 (有)八巻畳工業 (yamaki-tatami.com)

※すでに裏返ししてある畳の場合、ゴザの両面傷んでいるので裏返しても意味がないので要確認

【その1道具編】はこちら↓

【DIY】畳業界の掟破り!素人が自分で畳の裏返しができる方法を伝授【その1道具編】 | 北区で四代110余年 (有)八巻畳工業 (yamaki-tatami.com)

【その2剥がし編】はこちら↓

【DIY】畳業界の掟破り!素人が自分で畳の裏返しができる方法を伝授【その2剥がし編】 | 北区で四代110余年 (有)八巻畳工業 (yamaki-tatami.com)

【その3張り編】はこちら↓

【DIY】畳業界の掟破り!素人が自分で畳の裏返しができる方法を伝授【その3張り編】 | 北区で四代110余年 (有)八巻畳工業 (yamaki-tatami.com)

【その4縁セット編】はこちら↓

【DIY】畳業界の掟破り!素人が自分で畳の裏返しができる方法を伝授【その4縁セット編】 | 北区で四代110余年 (有)八巻畳工業 (yamaki-tatami.com)

※表替えの動画はこちら↓

・かん二郎の使い方

縁を縫い付ける前に『かん二郎』という道具の説明をしておきたいと思う。

「タッカーがあるからステープルで打って留めれば良いのに?」と言う意見があるかもしれないが、足が縁に引っかかって抜けたりすると怪我に繋がるので、表面に張る縁は必ず縫わなければならない。

『かん二郎』は{環縫い}と言って一本糸で縫うT字の道具です。

ミシンのように下糸が無いので、この道具一本で糸を強く締まった状態で縫うことが出来ます。

最初と最後の処理以外は同じことの繰り返しで縫えるので簡単に説明すると・・・。

1 畳に刺す

2 糸を針先にかける

3 90度内側に捻って抜く

以上です。

ただ、いくら文章で説明しても理解しにくいと思いますので、写真に解説を付けて細かい所も解説していきますね。

時間の無い方は動画を見れば一発で理解出来ると思います。

動画はこちら↓

・縫ってみる

基本的に先程引いた線の内側を縫っていくのですが、内側であれば問題ありません。

線の上や外側を縫ってしまった時は縁が曲がりますのでやり直してください。

まず畳の正面に向かって右端から縫います。

1 畳の端から3~5cmの所に上から針を降ろして針の溝に糸をかける。

※短い方の糸の長さは最低でも30cm以上残すこと

T字は畳と平行方向を向いている

2 手首を内側に90度捻り針を持ち上げる。

※下側の糸2本を左手で掴んで軽くテンションをかけておく

T字を90度内側に捻る

3 針を持った右手を外側に90度捻って最初の状態にして、左手で持った糸2本を強く引っ張りながら3cm程度先の位置に針を刺す。

T字は畳と平行方向を向いている

4 針先の溝に長い方の糸をかけて手首を内側に90度捻り針を持ち上げる。

※短い方の糸は離しても良い

左手で糸を引っ張りながら

5 針を持った右手を外側に90度捻って最初の状態にして、左手で持った長い方の糸を強く引きながら4~5cm程度先の位置に針を刺す。

以降のピッチは5cm程度で良い

以降は繰り返しとなる。

絵で描くとこんな感じ

ここで重要なのは上から下に針を刺す時の糸の位置。

針に掛かっている輪っかになっている糸は、必ず手前側にきていなければいけない。

図のように(悪い例)奥側に輪っかの糸が来ると、刺して抜いた時に糸が抜けてしまう。

環縫いなので一度糸が外れると連鎖して、せっかく縫った今までの所が一気に抜けてしまうこともあるので要注意!

良い例(糸は針の手前側)

悪い例(糸が針の奥側)

針を畳に刺す時のコツは左手で糸を強く引っ張って次に刺したい位置へ針先を置く。

この時、斜めに置いて糸のテンションを掛けたままT字の道具を垂直に起こして真下に刺す。

こうすると糸が緩まずに張った状態で縫うことが出来ます。

絵で描くとこんな感じ

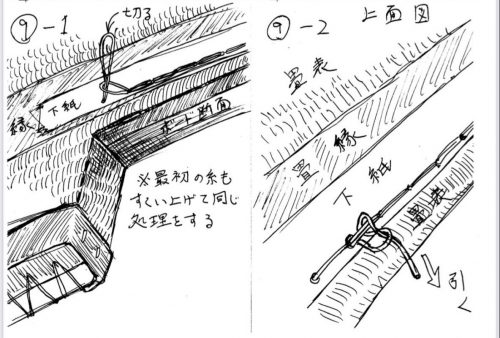

・最初と最後の糸処理

端まで縫い終わったら最後に糸が付いたまま針を畳から20cm程度引き上げる。

針には糸が輪っかで付いているので頂点部分で切って『かん二郎』は終了。

畳の下に出ている糸を1本引き抜くと、畳の上には20cm程度の糸が1本残る。

この糸を強く引っ張って大きく左右に振ると、最後に縫った糸の端でしっかり留まる。

このままでも良いが完全に抜けないようにするには、最後に縫った糸かその隣の糸へ余った糸を潜らせて、その糸の輪っかに糸の先端を更に潜らせ左右に引っ張って締める。

縫ってある糸を針で持ち上げて

そのまま余った糸に針を掛ける

手前に引き出し

輪っかになった糸に糸の先端を潜らせて

左に引っ張って

右に引っ張って終わり

絵で描くとこんな感じ

上記は縫い終わり位置の処理なので、続いて縫い始めの糸処理も同じようにする。

縫い始めの余った糸は現在畳の下にある。

なので縁の内側で畳表が見えている所に針を一回降ろす。

場所は余った糸が垂れている付近が良い。

刺さっている針に糸を掛けて引き抜き畳の上に余った糸が来ている状態にする。

ここまでくれば先程と同じ要領で糸止めが出来る。

畳表や道具類を購入希望の方は下記のリンクを参照してください。

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業