畳の新床について

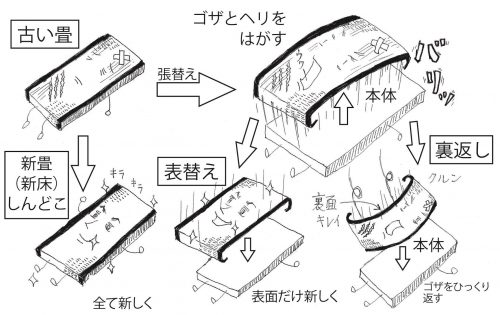

畳の施工には大きく分けて3パターンあることは前述しました通りです。

畳はとてもエコでSDGsな床材なので、定期的に張り替える事により土台である畳床(たたみどこ)は再利用可能です。

しかし元々畳の無い所に畳を敷く場合や、既存の畳が古くなり傷んでしまった・濡れてしまったなどの場合は古い畳を撤去して新品の畳を製作して敷く必要があります。

これを【新床】(しんどこ)と言います。

新調でも新畳でも意味は同じで畳屋は「サラ」と言ったりもします。

畳を新床にする目安は使用頻度によっても違いますが、概ね20年使用したら衛生面も加味して新床にする事をお勧めします。

とは言え定期的に畳を張り替えている場合は、その都度補修をしているので寿命は延びて40年~50年なんて長持ちしてしまうお宅も。

以外にも「一度も張り替えした事ない」なんて畳がくたくたになっているという事はよくある事です。

畳床(たたみどこ)の素材

・藁床(わらどこ)

畳は古来から藁(わら)を縫い締めて土台としてきました。

藁は縦と横、交互に積んで厚を掛けて縫い締めます。

およそ40cmに積まれた藁は5cm程度に圧縮されますので、藁の密度はギッシリとして1畳で約30キロにもなります。

びっくりする事にライターで火を点けても端の方はコゲますが、畳自体は燃えません。

それくらい高い密度で藁が縫い付けてあるのです。

藁床の断面

しっかり縫い締めてある

・藁サンド

「スタイロ畳」などと呼ぶ事もありますが主に公団住宅などで使用される畳床です。

3層になっていて上下は藁で真ん中部分に発泡スチロールの板が入っています。

藁床に比べると少し軽いのですが、他の畳床に比べて耐久性が乏しく当店では使用しておりません。

・ボード床

最近では藁の供給量やダニなどの問題があり、藁に代わり新建材が主流になってきました。

素材は木質チップボードと発布スチロールを組み合わせて畳床としています。

木質チップボードはその名の通り粉状になった木材を糊で固めて板にしたボードです。

その下側に発布スチロールの板を配置している畳をⅡ型(2層になっている)と、発泡スチロールの板を真ん中に配置してサンドイッチしている畳をⅢ型(3層になっている)と呼びます。

また、木質チップボードのみの畳床はⅠ型で、藁床と同じくらいの重みがあります。

Ⅲ型クッション付き

素材による違い

藁床

天然の稲藁を使用しているので吸湿・吸音に優れ、畳1枚でコップ2杯分の水分を吸収します。

しかし部屋を閉め切りにすると吸った水分を排出できなくなり畳がカビたり、ダニなどの虫が発生する原因になります。

解決方法は換気やエアコンによる除湿と、防虫紙などによる防虫です。

吸音は適度な足当たりだけではなく音の反射も防ぐので藁床の部屋はとても静かと言えます。

藁サンド

藁床と同じように吸湿・吸音効果があり、間に入った発泡スチロールにより断熱効果もあります。

畳が少し軽いというのは畳屋さんしか喜ばない要素ですが。

ボード床

上記2例に比べて安価なのと、Ⅱ型Ⅲ型はとにかく軽く作られています。

藁と違って材料が均一なので角が出やすく、表面も凹凸がないので和紙や樹脂といった畳表が平らに見えます。

また木質チップは高気密なためダニが潜り込みにくい構造になっています。※適度にお掃除しないとダニは増えます

一番の問題は固い事。

畳は寝転んでくつろいだり正座したりする床材です。

ほぼ全国の畳屋さんはこの素材にクッションを張り付けないので、近年では「畳は固い」と一般消費者から思われています。

通常、新調の時にしかクッションは入れられないので、柔らかい畳をご希望の場合は必ず指定しましょう。

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業