今回ご紹介のお客様宅は上野にある『東京松屋』さんのショールームで襖の柄を選び、見本帳の柄に赤のベンガラ摺りという特注でのご依頼でした。

特注品ですので失敗の許されない非常に緊張感のあるご依頼で、押入れの襖2枚とは言えタップリお時間をいただいての施工となりました。

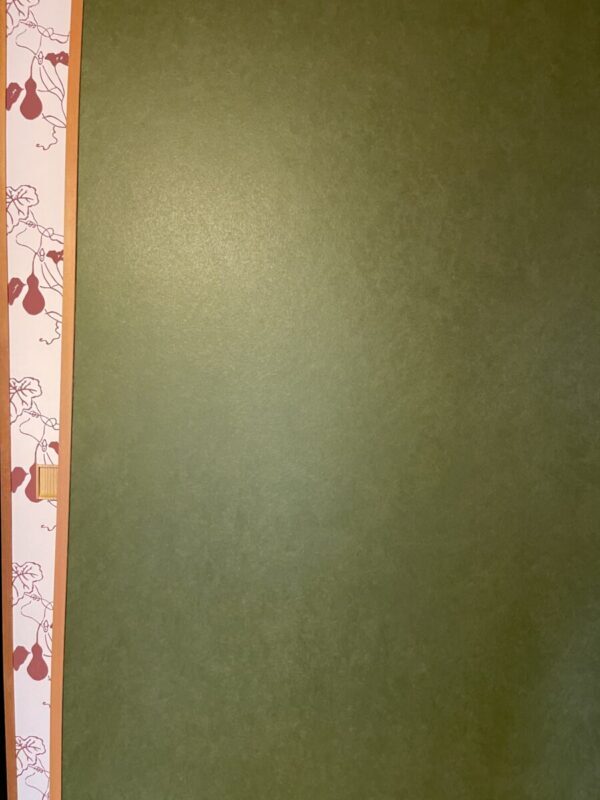

完成した押入れの襖

特注である瓢箪柄にベンガラ摺りをお客様がご依頼の理由とは

こちらのお客様は当初、2間の畳替えと障子の貼り替えでご依頼をいただきました。

畳と襖が綺麗になりましたので日焼けしてしまった襖も貼り替えのご依頼をいただき、リビングとして使っている和室には機械漉き和紙の鳥の子紙総模様(無地に近い柄)を。

もう一部屋には押入れの2枚だけ襖があり、そちらは少し贅沢をという事で松屋さんのショールームにて柄と色を決めていただきました。

気に入った柄は【瓢箪】(ひょうたん)に、見本帳には無いベンガラ摺りの赤い色をご希望されました。

問屋さん経由で松屋さんに依頼し、摺りあがるまで約3週間。

時間が掛かると期待値も上がりますのでプレッシャーも大きいですよね。

襖の模様である瓢箪柄と紙の質、その由来や意味とは?

今回使用した襖紙は(株)東京松屋さんの【江戸からかみ総合集】という見本帳の『s-834 瓢箪』を別注でベンガラ摺りにしてもらいました。

こちらの紙は【機械漉き】(きかいすき)と手漉き(てすき)ではありませんが和紙を使用した上質の襖紙です。

そのため張った時の伸縮性が強いので通常押入れの裏紙は【雲華紙】(うんかし)という紙を貼るのですが、

その紙では表裏で伸縮性が違い襖本体が反ってしまう可能性があり辞めました。

今回は表面と同程度の紙質である機械漉き和紙である上新鳥の子紙(じょうしんとりのこし)を裏面に貼る事により反りは防止できたと思います。

表面の柄で使用されている瓢箪は昔から子孫繁栄につながる吉祥模様とされてきました。

大小、影日向の瓢箪のみを蔓や葉と組み合わせた、おおらかな柄ゆきが特徴です。

縁起が良い柄ですね。

裏面に貼られた上新鳥の子紙

ベンガラ摺りの【ベンガラ】ってなんだ?その特徴と注意点

ベンガラ摺りのベンガラとはインドのベンガル地方から由来したそうです。

紅柄・弁柄とも呼ばれ主成分は【土】に含まれる『酸化鉄』です。

この色の付いた土は、古くは旧石器時代から人類が使用していたとされます。

防虫・防腐の性質から陶器や磁器には勿論ですが古代では壁画、現在では顔料として身近にある様々なオーガニック製品に使用されています。

この顔料は日焼けしにくいなどの利点がある一方、襖紙として利用するには気を付けておきたい点があります。

それは素手で触ると塗料が指に付着してしまうという事です。

特に濡れた手で触ると色落ちが激しく、引手周りは注意が必要です。

頻繁に開閉のある襖の場合は向かないかもしれませんね。

濡れた手で触れない

気になる襖の価格と納期について

価格は表貼りで35,000円~、裏貼りは10,000~となります。(税抜き)

納期は枚数にもよりますが色柄の指定をいただいてから最短でも1か月程度。

天候や繁忙期などによって変動しますのでご注意ください。

今回の感想として「本物はやっぱり違うなぁ」と心から思いました。

江戸からかみにご興味のある方は、余裕を持ってお問い合わせください。

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業

03-3917-9827