友人宅へ遊びに行って、畳に縁(へり)が無いのを見て「お洒落だなー」と思った経験ありませんか?

縁の無い畳を【琉球畳】と呼んでいる方が多いのですが、正確には【七島藺草(しちとういぐさ)】という草を編んで畳表にしたものを縁があっても無くても【琉球畳】といいます。

そのため普通の藺草や樹脂・和紙でできた畳表を使用して縁が無い畳は【縁無し畳】と憶えてください。

今回はその【琉球畳】の元になる【七島藺草】の植付け(田植え)を体験しに、東京から仲間と大分県まで行ってきました。

刈取りの頃にはこんなに伸びる

琉球畳のサイズや気になる価格、寿命を含めた特徴とは

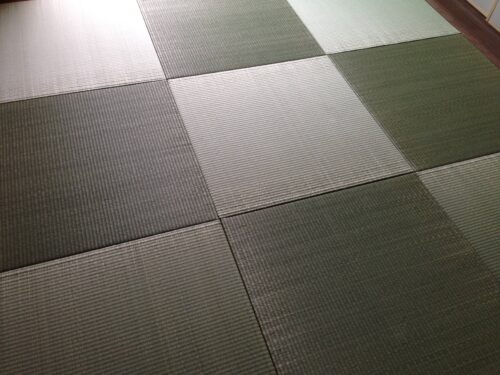

通常、縁無し畳は半畳サイズ(関東では88cm×88cm程度)を隣り合う畳同士向きを変えて並べるのが一般的です。

同じ材料でも互い違いに敷く事により光の当たり方が変わって2色に見えるこの敷き方を【市松敷き】といいます。

琉球畳の半畳市松敷き

一般的な畳の原料である【藺草(いぐさ)】と違い、断面が三角形の七島藺草は縦に割いて1本になります。

表皮が厚いので大変丈夫で寿命は使用方法にもよりますが、普段使いでも10年以上皮剥けし難く強い特徴があります。

七島藺草の断面

現在、中国の農家も生産を辞めてしまい、大分県国東市の農家さん6軒のみ生産者さんが残っています。

1軒の農家さんが織機で織り込むことができる枚数は1日に1畳~2畳程度で、年間に流通する枚数は2000枚弱と言われています。

農繁期を除く7~8か月間しか製織できませんので非常に希少価値が高く、依頼から半年以上入荷待ちというのも珍しくありません。

価格は半畳の新床(新調)で3万円~ですが、今後は更に高騰することが見込まれます。

縁無しは藺草を折り曲げて仕上げる

畳屋の私が田植えの体験をして分かったこと

一言でいえば『とにかく手作業』でしょう。

機械を使うお米や藺草のポット苗と違い、田植えは全て手で植えていきます。

ぬかるんだ田んぼの泥に足を取られながら苗を植えては後ろに下がるを繰り返すのですが、完全に腰を落とした状態で続けるため慣れないと足腰がプルプル震えます。

ただ苗を植えていくだけなのですが、しかしこの作業が面白い!

10~15cm間隔で植えていくと、列がなぜか曲がっていくんです。

それを「性格が曲がってるからだね~」なんて話しながらやっていると時間が経つのを忘れてしまいます。

農家さんは辛い作業でも笑顔と冗談で楽しく田植えを教えてくれたので、お金を払って体験する人の気持ちが良く分かりました。

この苗を1株ずつ植えていく

腰をもっと落とした方が楽でした

天気も最高に良い日でした

数日前に植えた場所

大分県国東市での学びと発見、今後の目標は?

コロナ禍前に経験した『刈取り』と今回体験した『田植え』によって、七島藺草の特徴や生育方法など多くの事を学ばせていただきました。

そして今回の研修で農家さん側から要望のあった『お客様と繋がる畳店との意見交換』では、畳店側からは品質の安定と向上に加え安定供給やそれに伴う値上げを提案し、これ以上農家さんが減らないのは勿論、事業を継承できるような取り組みについてアイデアを出し合いました。

『値上げ』とだけ聞けば良くない印象があるかもしれません。

しかし安定して収入を得ることができなければ後を引き継ぐ人間もいなくなり、伝統ある七島藺草の琉球畳は絶滅の危機を迎えてしまいます。

1年で7~8カ月間だけ1日に1~2枚しか織ることができない畳表にしては、少し値上がりしたとはいえ単価が安過ぎる、または増産の方法は無いのか?

そんなことを熱く語り合った初日の夜でした。

夕方からは意見交換会

昔の畳は究極のSDGs?土に還るまで利用価値があった天然素材100%の琉球畳

翌日は『七島藺学舎』の見学をさせていただきました。

こちらでは半自動織機による七島藺草の製織を体験させていただき、1日に1枚織るのがどれだけ大変な事か身をもって知りました。

『半自動』というのは織機が電動で製織をするのに対し、タイミングよく人間が藺草を差し込んでいくため、そのような名前になっています。

中国ではこれを全て手作業で仕上げていたそうなので、これだけ高度成長してしまうと担い手がいなくなるのも納得の理由です。

織機に1本1本藺草を入れていく

続いて七島藺草の工芸品などが展示してあるスペースで琉球畳の勉強会。

国東に住んでいる方達と七島藺草の関りや活用方法など、貴重なお話が聞けました。

工芸品の数々

何よりも驚いたのが保存されている昔の琉球畳。

この畳は芯材に藁(わら)と畳表部分に七島藺草の畳表で出来ていますが、現在のようにビニール素材ではなく縫い付ける糸の役割まで七島藺草を縄にした紐(ひも)が使用されていました。

全てが天然素材ですから土に還るのは勿論、畳床(畳の芯材)は20~30年程度再利用可能で、古くなって剥がした琉球表は茣蓙(ござ)として利用されます。

我々畳屋はその茣蓙が古くなっても更に『糸筒』という縫い糸を入れる筒として利用します。

縄で藁を縫い付けて畳床にしている

まとめ

希少価値の高くなってきてる琉球畳は、今後益々貴重な物になっていくことが予想されます。

それでも残っていればまだ畳文化としての継承が可能ですので、本物をお求めの方はお急ぎください。

私も寝室に敷いていますが、あの牧草のような香りと荒々しい中にある耐久性。

素晴らしい畳を是非ご堪能いただきたいと思います。

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業

03-3917-9827