畳表(たたみおもて)の原料である藺草(いぐさ)は葉のような茎のような160㎝くらいにまで真っ直ぐ伸びる植物です。

この1本1本を織ってゴザにしたものを【畳表】と言います。

通常畳店では地元に近い問屋さんから畳表を仕入れて畳替え(表替え・新調)をします。

しかし私は11年前、理想の畳表と偶然出会ってしまい、SNSでこれまた偶然知り合ったその生産者さんの元を訪れることになります。

しかも1年間で5回。

その生産者(農家さん)こそ吉田昭則さんです。

私と昭さん(左)

どうしても吉田さんが栽培して織り上げた畳表が欲しい!

その一心で刈取りだけではなく植付け準備まで通う事、早10年。(コロナ禍2年を除く)

理想の畳表は都内を中心に様々なお客様宅で施工させていただいております。

今回は毎度お馴染みではありますが藺草刈りの様子をレポートしていきますので、最後まで見ていただけると幸いに存じます。

何億本?と生えている藺草たち

藺草農家の朝は早い!と言うか深夜・・・

農家さんによって違いますが朝露に濡れた藺草は炎天下で刈り取る藺草よりもしっとりしていて、製品的には質が良いとされています。

そのためまだ日が昇る前の深夜3:30に起床し4:00から刈取りはスタートします。

朝露に濡れた藺草

毎年記事にしていますので重複しますけど、この時間から刈取り作業して7:00頃朝飯食べたらもう昼食の感じなんですよ。

では張り切って朝の第二部いってみましょう!

前日の午後刈り取った藺草と深夜から刈り取った藺草は【泥染め】と言って土を溶いた水に浸けます。

泥染め作業

【染土(せんど)】とも言いますが、この土が藺草に付着することによって藺草の表面は保護されるだけではなく、新畳の心地よい香りに化学変化が起こります。

実際、刈り取ったばかりの藺草は普通に植物の匂いですが、泥染めして乾燥させると【バニリン】や【フィトンチッド】と呼ばれる匂い成分が香り立ち、森林浴をしているようなリラックス効果があるというのは科学的に証明されています。

これはもうフローリングなんか辞めて畳を敷いた方が良いですね。

泥染めの完了した藺草たちは乾燥機に入れられ約17時間ほど乾燥させ、長期保存できる状態にして保管されます。

しかしその前に前日乾燥させた藺草たちを乾燥窯から出さなければなりません。

1束1束藺草に付着した土を落として袋詰めし保管庫へ運ぶのですが、乾燥窯の中は高温で重労働です。

そして出した後には少し休憩して、すぐさま釜入れ作業が待っています。

昨年まではこれまた1束1束釜に入れていたのですが今年からは乾燥窯が新しくなり、泥染めされた藺草束はコンテナに並べてそのままフォークリフトで乾燥窯へ。

新しい乾燥窯

今まで人力で運んでいた労力を考えると数倍楽になりました。

他の農家さんではシステムと言って藺草をプールに浸け引き上げて、そのまま乾燥させるやり方もあります。

そちらの方が断然楽なのですが、それなりに設備投資がいりますのでなかなか難しいですよね。

そうは言っても普段より作業効率が上がり、午前中に【網上げ】という藺草が倒れないように張ってある網を剥がす作業ができました。

網上げ作業

藺草農家の昼休憩は長い!からの午後の作業

昼食の時点で作業開始から8時間経過していますので1日分の労働はすでにした感覚になっております。

午後は炎天下ですと水分量や日差しの関係で藺草にも良くないので、14:30頃から刈取り作業になります。

午前中とは違い、ひたすら刈取り泥染めする作業が続きます。

ハーベスターで藺草を刈る

トラックに積む

1束ずつ泥染めする

今年は乾燥窯が新しくなったこともあり昨年お手伝いした夜の20:00までということはなく、18:00には作業が終了してお風呂に入ることができました。

しかしこの作業、夏場に農家さんは20日から1か月程度休まず毎日続けるのですから頭が下がります。

その上、稲の田植えも同時進行するので本当に休む暇がありません。

いつもありがとうございます!

吉田家の栽培した藺草はここが違う!私が惚れ込んだ畳表の特徴とは

挙げればキリがない吉田家が作る良い所だらけの藺草は土作りからこだわりがあります。

肥料に【焼酎カス】と言って焼酎を作る際に出る有機肥料を使用し、農薬や除草剤を極限にまで抑えて藺草を栽培しています。

無農薬と言うと語弊があるので使用しませんが、出来上がった藺草は検査機関で残留農薬検査をし、一切不検出の証明を毎年獲得するほど安全な畳表に仕上がっています。

そのため田んぼには雑草だけではなくカエルやタニシなど生物が普通に生息しており、その辺の用水路にはメダカやシジミまでいます。

水の綺麗な場所で採れた藺草は消費者の方に安心して使用してもらえますよね。

雑草たち

用水路

吉田さんは普通のことのように言います。

「薬品や添加物は人体に影響が無いとは言い切れない」

だから労力を惜しまず、敢えて安全で安心の藺草栽培をしているのですね。

その意思は息子さんへ

もうすでに来年刈り取る予定の苗たち(畑苗)たちも順調に伸びています。

お客様宅に新しい畳となって使用されるには2年の歳月が掛かる藺草たち。

9月の終わりには植付けの準備である藺草の分割とポット苗があります。

こちらも少しでもお手伝いになればと駆け付ける予定ですので、第二の故郷熊本県八代市への旅はまだまだ続きます。

苗割りで増やす予定の藺草

今年は仲間とバラバラに5人でお手伝いに行きました。

全員1日程度は宿泊が被り、作業手順などの情報交換もできて仕事が早かったと思います。

このように1人でも多くの畳屋さんが産地を訪れて農家さんのお手伝いをしてくれることを毎年切に願っております。

初年度から一緒に参加の足立区東和小川畳店社長

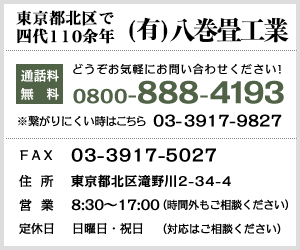

吉田昭則さんの作った安心で安全な畳表をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。

弊社LINE公式では気になったこと・疑問点など素早くお答えしております。

右下のアイコンからお問い合わせください。