家の中で最も位の高い場所は和室にある【床の間】(とこのま)です。

敷いてある畳よりも一段高い位置にあり、様式は畳・上敷き・板などあります。

畳や上敷きで出来ている床の間の素材は普通の畳と差を付けるため【龍鬢表】(りゅうびんおもて)に【高麗紋縁】(こうらいもんべり)を使用してある場合がほとんどです。

※流派によりますが茶室の床の間に限っては普通の畳表と純綿の黒縁(昔は麻縁)で出来ています

床の間に使用される龍鬢表は普通の畳表と何がどう違うのか?

通常、新しい畳と言えば濃い緑色で「青畳」なんて呼ばれていますよね。

ところが床の間の龍鬢表は新品なのに日焼けした黄色っぽい色をしています。

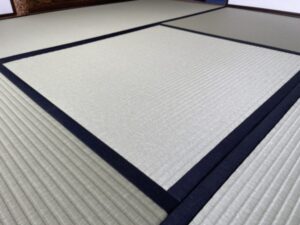

新品の龍鬢表

実はこの龍鬢表、製織前に藺草(いぐさ)をわざわざ天日干しして日焼けさせてあります。

これには諸説あり何が正解かは未だに分かっていないのですが、床の間は花を活けて飾る場所。

そのため置きっぱなしの『花瓶の日焼け跡が目立ちにくいため』という説が有名です。

しかし個人的には奈良県の浜田畳店さんが調べ上げた「昔は全ての藺草を龍鬢(長く細いので龍のヒゲ)と呼んでいたことから、いつの時代か床の間を既存と同じ仕様で仕上げるよう命じられた際に、依頼を請けた畳屋がわざわざ日焼けさせてから納めた」という説に実感がわきます。

これは有職畳(ゆうそくたたみ)でも良くあることのあのですが、一度無知の人が携わる事によって、それが正式な有職であると後継の人間は更に後継の人間に引き継いでしまう、といった事故なのかなと。

龍鬢表が普通の畳表と大きく違う点はもう一つあります。

それは目幅です。

写真で比べてもらえれば一目瞭然ですよね。

龍鬢は目幅が大きい

普通の畳表に比べて龍鬢表は目幅が大きいのが分かると思います。

しかしこの龍鬢は『小目』といって、これでも目幅が小さい部類です。

更に『大目』といって広い目幅の龍鬢もあり、床の間の大きさなどによって使い分けられます。

寺社仏閣や床の間に使用される高麗紋縁は付けると畳の格が違う?

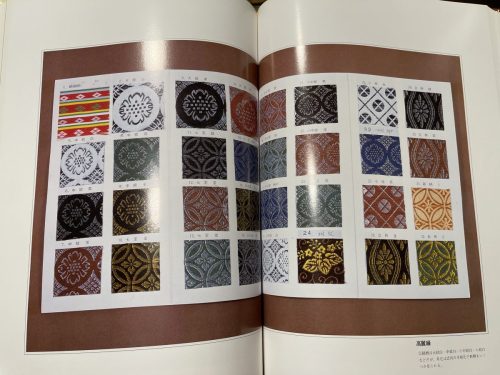

高麗紋縁とは純綿で出来た大柄の円を基調としたパターンの縁で、武家社会の頃は有職故実によると階級・位によって畳縁の使い方が定められていました。

そのため紋縁には同じ柄でも大小や色違いのバリエーションがあり、位の高い親王や大臣は高麗の大紋、大臣以下の公卿は小紋を使用と定められていたそうです。

高麗紋縁の種類

今回は床の間の大きさに合わせて『白中紋』(しろちゅうもん)と呼ばれる紋縁の中でも格式が高い方に位置する柄を使用しました。

他にも『七宝縁』(しちほうべり)と呼ばれる縁起の良い紋様もあり、畳屋さんによって好みが分かれるところでもあります。

白中紋

自宅の床の間を張り替え・新調する際に龍鬢表と高麗紋縁を使用して気を付けるべき点

前述のようにお茶室では流派によりますが床の間に龍鬢表と高麗紋縁を使用しません。

そのような知識のある畳店に依頼するのは勿論のことですが『畳で出来ている床の間』と『上敷きで出来ている床の間』は作り方が全く違うので、見た目が同じでも良く注意しないといけない点があります。

・畳で出来ている場合

この場合は55mm~60mmの畳を一段下がった枠の中に落とし込む方式ですので、普通の畳屋さんなら問題なく作れるでしょう。

あまり多い事例ではなく、建築会社さんや設計士によって違います。

・上敷きで出来ている場合

上敷きとは新しい畳表(ゴザ)の事を言い、すのこ状の板に張り付けるタイプと、1cm程度下がった枠の中にゴザを落とし込むタイプがあります。

前者は正式なやり方としてすのこの木材に溝を作り針と糸を使用して縫い付けますが、ほとんどの場合は釘やタッカーで打ち付けてあります。

後者はほぼ全ての畳職人が釘やタッカーで打ち付けています。

基本的に後者の場合、枠がゴザの厚み程度しか無いので仕方がないのですが、今回は以前浜田畳店さんに教わった別のゴザを間に入れて畳と同じように縫い上げる方法により、釘などの金具を使用しない方法で仕上げさせてもらいました。

作り方は専門的になり過ぎるので割愛しますが、この作成方法であれば住人が簡単に取り外す事もできますし、釘やタッカーのステープルが錆てしまうという事もありません。

取り外し可能な上敷きタイプの床の間

最後に。

高麗紋縁は一般的な畳縁と違い、紋様が大きく両端で綺麗に丸を出すのが大変難しいです。

そのため適当な畳屋さんはこの紋様の円を端で欠けさせた状態で仕上げる方が多くいます。

しかし見た目も良くありませんし、技術があればこのような事はあり得ませんから、床の間を注文する際にはよく畳店を吟味する事をお勧めします。

完成した床の間

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業

03-3917-9827