Table of Contents

私が10年ほど前から私が参加させていただいている【TTMクラブ】では年に1~2回有職畳の実技研修合宿が開かれています。

会場は毎回違いますが講師である奈良県の浜田畳店さんの元に、全国から30名近くの若手からベテランまで畳屋が集まり、2泊3日で寺社仏閣で使用される畳を手縫い仕上げします。

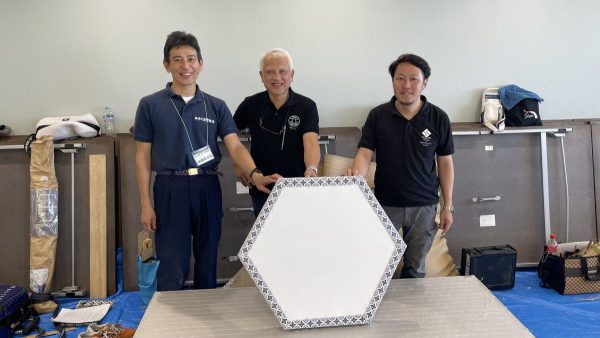

今回は出雲大社や関係神社で使用される【六角拝座(ろっかくはいざ)】と呼ばれる有職畳の作製を、1班3人で仕上げる実技研修でした。

奈良県の浜田畳店さんが講師

【有職畳】六角拝座の特徴と素材について

有職畳は日本の伝統的な畳の一つで、主に寺社仏閣などで使用されるものです。

通常の畳とは異なり、その形状やデザイン材料が特殊であり、特に宮中や神社仏閣での儀式に使用されることが多いのが特徴です。

この有職畳の製作は古くからの伝統的な技法が要求され、今回の六角拝座は【高麗紋縁(こうらいもんべり)】という大柄な額縁が全ての面で綺麗に出るように作らなければなりませんでした。

素材については土台に藁床(わらどこ)という藁製の畳床(たたみどこ)を使用し、角が綺麗に出るよう6方の辺に板を被せて仕上げます。

板を縫い締める作業

表面には畳表と高麗紋縁を使用し、裏面は畳床に紙を貼った後、白い布を縫い付けて表面から被せた紋縁を回し、表面と同等の仕上がりになるよう縫い糸を隠して曲がった針で縫います。

裏面の処理

六角拝座の製作工程

六角拝座は、名前の通り六角形をした畳で、特に出雲大社の系列神社などで使用されることが多いです。

製作工程は以下のようになっています。

- 材料選び:畳表・高麗紋縁・障子紙・板・白い布など

- カット:紋縁の模様が合わせ目で綺麗に出た上で、正確な六角形になるよう計算式を使って畳をカットする。

- 縫い付け:藁製の畳床を【かん二郎】で縫い締めた後に、手縫いで板と縁を縫いつけ、形を整える。

- 仕上げ:紋縁の合わさった箇所を木綿糸で縫い糸が見えないように縫い、裏面も同じように仕上げる。

この製作工程は、一見シンプルに見えますが、細部にわたるこだわりや技術が必要とされます。

仕上がった六角拝座

天然素材を多角形に手縫いで仕上げるというのは本当に難しく、何度も失敗を繰り返しながら半の2人と力を合わせ仕上げました。

特に難しかったのは寸法の割り出しで、丸い形の紋縁を6箇所で全て綺麗に見せるというのは至難の業だと実感しました。

正直に言うと技術面よりも算数の方が苦手かもしれませんね・・・。

今後もこの経験を生かし、更なる技術の向上を目指していきたいと思います。

仕上がった六角拝座

裏面を班の方達と