七島藺は【しちとうい・しっとうい】と呼ばれる琉球畳の原料となる植物で、普通の藺草に比べて耐久性が高く昔は柔道の畳に使用されていました。

その七島藺を刈り取るため3年目の大分県の国東市へ向かったレポートです。

今回の記事は最新情報をメインに載せていますが、琉球畳の特徴や価格・七島藺について詳しくは昨年の記事を参考にしてください。

昨年の刈り取り記事↓

琉球畳はすでに絶滅危機!?2023年現在の七島藺農家数と出荷枚数

昨年の刈り取り記事では中国産が壊滅し、残る僅かな農家さんが生産する琉球表(ゴザ)は年間出荷枚数約2,000枚とお伝えしました。

しかし今年は1軒の農家さんが廃業し畳表として出回る量は1,500枚に届かないであろうということです。

これはどういうことかと言いますと、農家さんを指名して「いつまでに何枚送ってください」と畳屋が注文した場合【半年待ち】も普通だったのに、刈取り前(畳表になるもっと前)の時点で、年間出荷数の7割が予約で埋まっているとのことです。

農家さんを指名しなければこのようなことはありませんが、どうしてもこの農家さんから仕入れたい!となれば、入荷がいつになるのか全く読めない状況になってきました。

農家さんは言います。

「出来るだけ多くの方に琉球畳の良さを知ってもらいたいから、1軒の畳店から大量に注文があるより、多くの畳店に必要数量ずつ出荷したい」と。

そのため私も年間で必要な数量をまとめて購入するようなことはせず、お客様から発注のあった時に必要な枚数だけ依頼しています。

そもそも1日に1~2枚しか製織できない貴重な琉球表です。

今後は更にお客様をお待たせしてしまうかもしれませんが、農家さんからは「毎年刈取りのお手伝いに来てくれる八巻さんには、できるだけ待たせずに出荷したい」と、ありがたいお言葉をいただきました。

七島藺の田んぼ

七島藺の刈り取りは命懸け?猛暑でも続く作業内容と助っ人畳店の本気とは

地獄のような炎天下が続く7月終わりから9月初旬まで、大分県国東市では七島藺の刈り取りは毎日続きます。

刈取り→選別→分割→乾燥→袴(はかま)取り→梱包と作業は連続しているため、1日休むと流れが断ち切れて効率が非常に悪くなります。

また乾燥窯に規定分量の七島藺を入れないと燃料の効率も悪く、夕方に刈り取った分に合わせて翌朝刈り取った分を乾燥させますので、作業は足掛け2日にわたります。

1 刈取り

前日に刈り取った七島藺に加えて窯に入りきるだけ早朝6:00から更に刈取り。

刈取り作業

刈り取った七島藺を一定の分量で縛って運搬します。

この時に短い草や雑草を振り分けて製織に値する長さ以上のものだけにします。

選りすぐる西田君

ひもで縛る作業

2 選別作業

七島藺の長さや太さは様々なため、農家さんによって違いますが分割前に選別作業をします。

極端に細い物は分割せずに工芸品や草履の原料として分け、短いものやべっ甲病という変色した草は間引きます。

大まかに選別

3 分割作業

分割機という機械に七島藺を入れていき縦半分に割いて束ねます。

この時にもう一度品質の悪いものはないか確認しています。

分割機で半分に割く

割かれた七島藺

4 乾燥

通常の藺草は立てたまま乾燥窯に入れますが、半分に割かれた七島藺は自立しないので寝かせて乾燥させます。

乾燥ムラの無いように並べ夜中に一度温度確認も怠りません。

綺麗に並べられた七島藺

乾燥し終わるとかなり細くなる

5 袴を取り除く作業

七島藺の根元には袴と呼ばれる外皮が付いています。

これは製織段階で不必要なため、丸太に叩きつけて落としてしまいます。

振りかぶって

叩きつける

6 梱包作業

一定数にまとめられた七島藺は黒いビニール袋に梱包され、製織するまで保管されます。

この刈り取り期間が終わるといよいよ織る作業になるのですが、農家さんは来年刈り取る七島藺の栽培もあるため、年間で7~8か月しか製織に時間を割けません。

しかも製織の前に最終の選別作業があり、太い草と細い草を分け、品質の悪い物をこの段階で選り分けます。

半自動織機のみの農家さんであれば1日に1枚。

1台だけある自動織機の農家さんで1日に2枚が限界だそうです。

私は3日程度しかお手伝い出来なかったので、来ている期間だけでもと一生懸命作業をさせていただきました。

東京から一緒に行った仲間の畳屋さんも「前回来た時と別人かと思うほど動きが良い!」と農家さんの奥様に褒められていました。

残念なのは全国の畳屋さんに声を掛けましたが、今年はお手伝いに来てくれる方が非常に少なかったことです。

本音を言うと毎年お手伝いに来る畳店が優先的に出荷してもらいたいのですが、多くのお客様に広く使用していただくにはそうもいきませんよね。

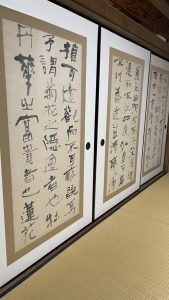

琉球畳の市松敷き

YOUは何しに国東へ

実は今回、七島藺の刈り取り風景を取材してもらいました。

取材してくださったのは先日、東京家政大学で未就学の子供と保護者に向けて「畳を通じて持続可能社会を考える」という講座に参加してくださった保護者の方。

CMなど映像関係の仕事をしているそうで案件かと思いきや、個人的に「畳のドキュメンタリーを製作したい!」と、東京から大分県国東市まで自費で、カメラマンさんとドローン技術者さんを引き連れて撮影してくれました。

本格的な撮影クルーと工芸師の岩切さん

また、テレビ大分の小笠原アナウンサーも七島藺の刈り取りを取材に来てくださり、私も少しだけインタビューに答えさせていただきました。

こんなことあるんですね。

小笠原さんと

2つの媒体から同日に取材を受け双方からインタビューで聞かれたのは「なぜ東京の畳屋さんが大分に来て刈取りを手伝うのか?」という質問でした。

私は畳屋として畳を張り替えたり縫ったりすることはできますが、原材料である畳表やその元となる七島藺が無ければ商売になりません。

そのため急速に減り10数年後には無くなってしまうかもしれない、この素晴らしい天然素材を後世に残すため、微力ですがお手伝いに来ていると伝えました。

熊本県の藺草農家さんもそうですが、刈取りのお手伝いに行くと「よく来てくれた!!」と心から喜んでもらえます。

こちらとしてはお邪魔させてもらうついでに産地の状況を自分の目で見て肌で感じ、その体験をお客様にフィードバックしているという感覚です。

畳というものが価格だけで取引されてきた過去には、ユーザーがその価値を理解できずただの敷物して認識していました。

しかし畳の原料である植物の特性から長所や短所まで知ることにより、ご自分の肌に触れる床材がどのような物なのか理解して使用していただけると私は思います。

残念ながら農家さんたちは自分で育て織り上げた畳表がどのようなご家庭でどのような方に使用されているのか知りません。

私たち畳屋のみエンドユーザーであるお客様と接する機会があるのですから、お客様と生産者である農家さんの間にしっかりと立ち、お互いの思いや感想を伝えることが本当の仕事かもしれませんね。

琉球表

まとめ

冒頭でも述べたように琉球畳は非常に希少価値が高く手に入りにくい素材になりつつあります。

でもあの牧草のような自然の香りと強い耐久性は特筆すべきものがあります。

「本物が欲しいから、ちょっとくらいなら待っても良いよ」と言ってくださるお客様もいて、私も農家さんも余裕をもって施工させていただいておりますことに大変感謝しております。

琉球畳をお求めの方は刈取りにまで行く当店へ是非ご依頼ください。

待つ価値のある素晴らしい畳です。