☆今回の記事は2部構成のうち【その1】です

ご存じ無い方が多いのですが畳の大きさは1枚1枚違います。

そのため名前と敷く場所も決まっており、引き上げた際はまた元の位置に戻す必要があります。

もしご自分で畳を引き上げるような時がありましたら、今回の記事を参考にしてみてください。

畳の大きさの違いについて詳しくはこちら↓

【京間・江戸間】畳のサイズ(大きさ)って一畳ずつ違うって知ってました? | 東京都北区の畳店 畳の凹み ヘリなし畳は八巻畳店 (yamaki-tatami.com)

元の畳の敷き方をよく覚えておくこと

畳の裏に書いてある文字(名前)と意味の由来とは?

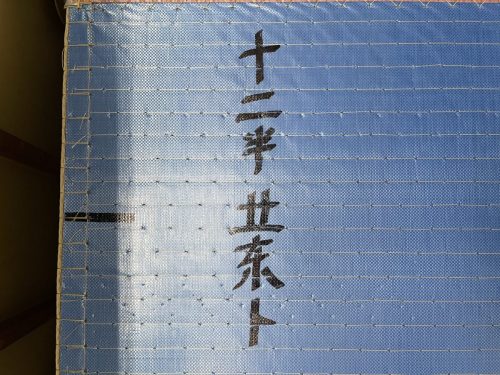

一般的には畳の裏側に漢字で「六中」とか「八東枕」など、畳が決まった位置にくるよう名前が書いてあります。

畳図鑑を見ても「この習慣はいつ頃から始まったかは定かでない」となっており、おそらく畳を枠内に敷き込むようになった時代からであると推測されます。

しかし書いてある文字の意味についてはちゃんと理由がありますのでご説明していきます。

畳の裏に書いてある文字は『裏書き』といいます。

まず初めに大事なことは、この裏書きは地方によって相当違いがあるということです。

東京は各地から職人が集まってきていますので当店の例を一般例として書き記しますが、地方によっては全く逆の書き方をしている所もありますので注意してください。

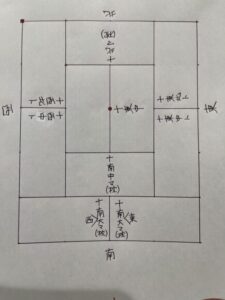

12.5畳の裏書き

表現用語の意味

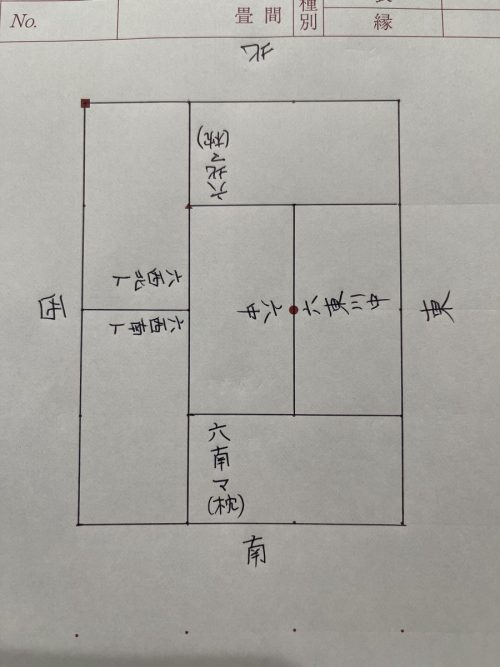

6畳を例にとってみると必ず最初の文字は【六】がきます。

そして真ん中の畳1枚以外には【東西南北】が記されています。

これは畳店が新しい畳を作成する際に寸法を取るのですが、自分で敷くのにどこへどの畳を敷くか分かりやすいように方位を決めて書き記します。

そのため実際には北側にある畳でも畳店が「こっち南でいいや」となれば裏書きは『南』となります。

裏書きの東西南北の下側には【畳の名前】がきます。

大きく分けて『中』『川(側)中』『マ(枕)』『ト(側)』の種類に分けられます。

・中→文字通り真ん中の畳を指します。

・川中→中と隣り合う畳の名前で8畳以上になると出てきません。

由来は『側』からきており、東にあれば『東側中』と記していたものが略して『東川中』になっています。

・マ→4.5畳でも8畳でも数枚方向の違う畳があり、一般的に日本では物が縦に並んでいる所へ反対の向きで横になっている物を「枕」と呼ぶことが多いです。例えば線路の方向に対して横を向いている『枕木』など。

人間に対して横を向いている枕もそのものですね。

この「枕」を略して【マ】と表示しているのが現在では一般的です。

・ト→元は『丈』という意味からきており畳2枚が丈で並んでいる様子から名付けられたそうですが、その後『川中』のように【側】を使用する職人もあり、「六東側南」などと記す場合もある。

現在で最もポピュラーな書き方は更に略し【ト】を使用しています。

畳職人はこの丈2枚で並んだ畳を「通しもの」とか「通しもん」と呼んでいて、簡単に書ける頭文字の「ト」と記しています。

六畳の裏書き

敷いてある畳の剥がし方(引き上げ方)と注意点

我々職人は専用の『手カギ』という道具を使用しますが、一般の方はマイナスドライバーが現実的だと思います。

手カギ

このように刺して持ち上げる

千枚通し(アイスピック)は怪我に繋がるので辞めておいた方が良いでしょう。

まず畳と畳が合わさった面で一番隙間が大きい場所を探します。

※必ず片方もしくは両方に縁が付いている畳に限る

隙間があると差し込める

次にマイナスドライバーの先を、出来るだけ深く刺します。

畳上面ではなく側面です。

斜めに深く刺す

持ち上げる

そして上方向に力を入れて持ち上げます。

この時に浅く刺していると抜けやすいので危険です。

完全に持ち上げず手の入る隙間ができたらドライバーを抜き、手を入れて持ち上げます。

一枚剥がせば後は素手で引き上げることが出来るようになります。

手を入れて持ち上げる

今回ご紹介した方法はあくまでも自己責任でお願いします。

持ち上げる際に顔を近付け過ぎると抜けて跳ね上がったドライバーの先が刺さり、大怪我に繋がることが予想されます。

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業