長くて読む時間の無い方へ「まとめ」を作ってみました。

1 昔は柔道の畳に天然の琉球畳(七島イ草)が使われていたが、現在では9割以上が中国産

2 琉球畳に使われる{七島イ草}は{イ草}とは全く別物で、茎の断面は三角形になっており、これを半分に裂いて1本の草とした

3 本物の国産琉球表(七島イ草表)は大分県で6軒の農家さんしか残っていないうえに、一日に1~2畳分しか織れないので年間2,000枚弱しか流通していない

(※2019年現在)

皆さんは知っていますか?

昔、柔道で使われた畳は今のようにビニールマットではなく、天然の琉球畳だったという事を。

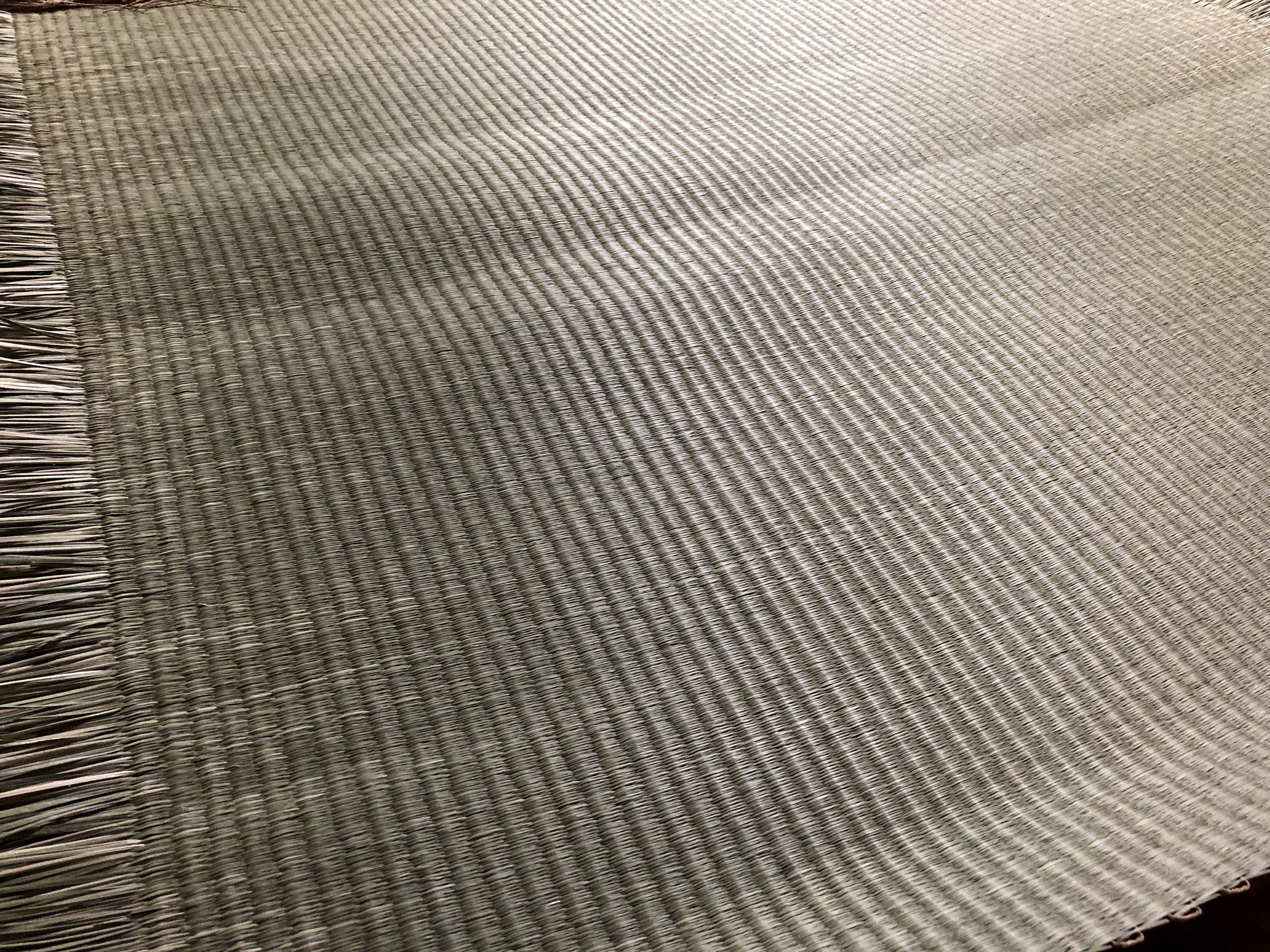

七島イ草で織られた琉球表

イ草と違い、とにかく丈夫で長持ちすることから昔は商家や呉服店の小上がりなど、人がよく出入りして傷みやすい場所に使用されました。

現在では9割以上が中国で生産され、本物の国産品を求めれば半年以上入荷しないことも当たり前なのです。

七島イ草の茎は断面が三角形

一般的なイ草と七島イ草の大きな違いは、主に表皮の違いによる耐久力です。

イ草が細く断面が丸い1本の茎なのに対して、七島イ草は太く断面が三角形をしており、更にそれを縦半分に裂いて1本にして織りこみます。

また、イ草は泥水に浸けて土で保護する事により、日焼けや退色を防ぎます。この時イ草の香りと土の香りが混ざり合い、いわゆる「畳」の香りとなります。

しかし七島イ草は泥染めをしないので香りはまるで「牧草」のようになります。

さらに見た目が何もしなくても深い緑色なので、畳屋業界では「青(あお)」と呼ばれてもいます。

今でも新しい{深緑}の畳を{青い}とか{青畳}といいますよね。

琉球畳の特徴です。

またこのメンバー

行ってきました!大分県の国東半島へ。

昔からお世話になっている大分県の二豊製畳さんという畳店さんがいます。社長の細田さんは絶滅危機の国産七島イ草農家を守るために、自分の仕事と時間を犠牲にして現在まで6軒の農家さんを存続させてくれました。

そして奥様は社長不在の畳店を切盛りし・・・、それはもう、、ここでは語り尽くせないほどのご尽力をして下さってる訳です。

更に私のような若造の悩みも若い頃から聞いてくれるという、一言で言うと血の繋がらない伯父や伯母といった夫婦であり、尊敬している方々でもあります。

お二人に「いつも送ってもらっている七島イ草農家さんに、挨拶しに行きたい!」と伝えた所「古民家用意してるから、いつでも来い!!」と力強い返事。

七島イ草の生産農家では「神様」と呼ばれる松原さんも「どうぞ来てください」と優しく二つ返事。

「オレ、大分行って七島イ草農家さんの研修するけど行く?」って聞いたら、いつも熊本の吉田さん(イ草農家さん)に行っている小川くんと西田も「行きます!!」と心強い返事。

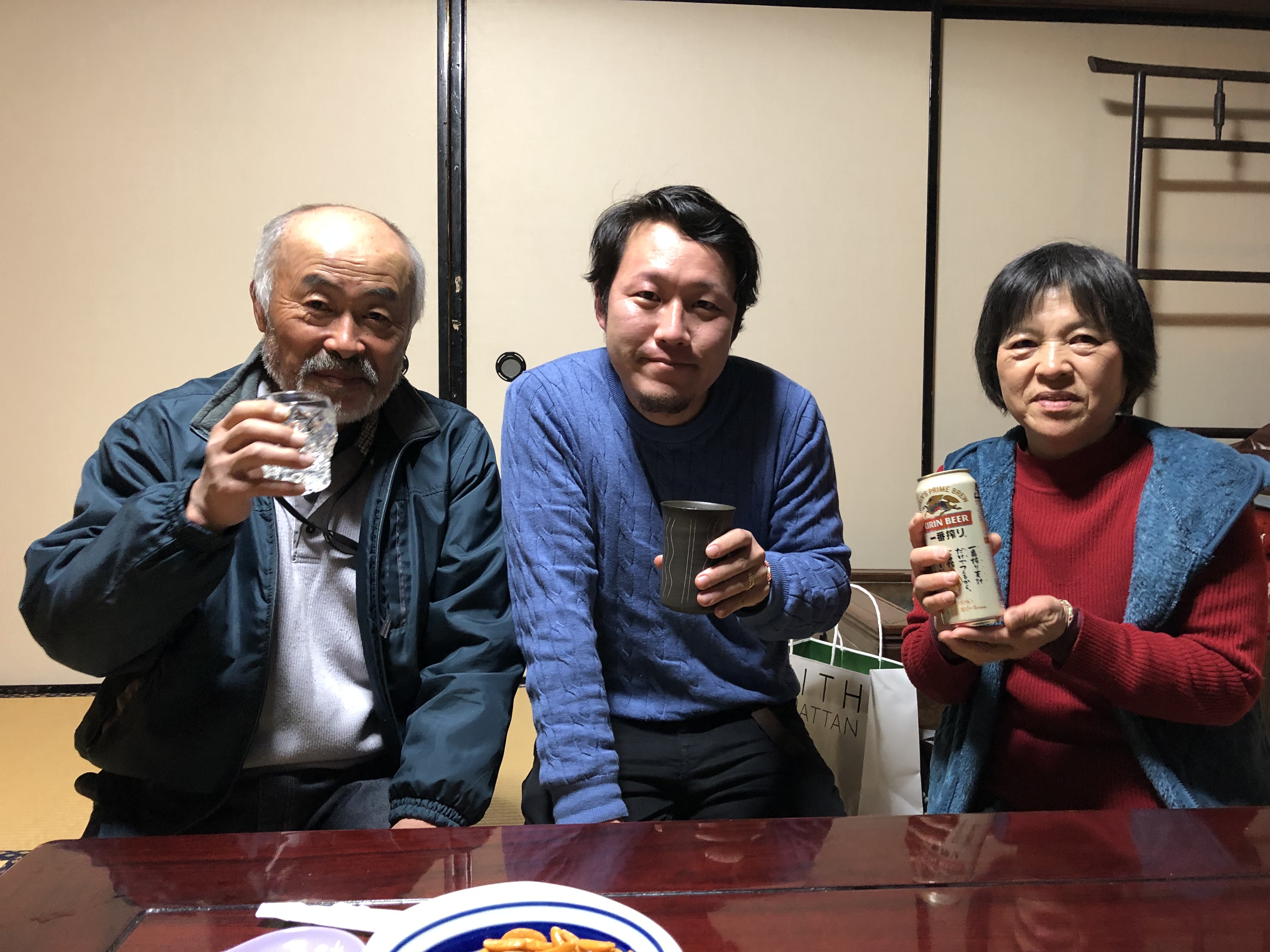

松原さんご夫婦と記念撮影

実はコレって当たり前の事では無いんです。

と言うより奇跡的な事で、本来は畳屋都合で農家さんに訪れるっていうのは失礼にあたるんです。

熊本のイ草農家さんもそうですが松原さんご夫妻はとても良い方で、知りたい欲求のある畳屋が訪れると全ての質問に丁寧に答えてくれるのです。

手でイ草を差し込んでいく{半自動織機}

現在、自動織機という自動でイ草が織機に放たれ、自動で織る機械は七島イ草では松原さんの所にある一台のみ。

それでも草の性質上、一本一本織られているのを確認し付きっきりになるので生産能力は一日に最大でも2畳分程度。

もう一台あり、他の生産農家が使っている半自動織機は木が使われていて、自分でイ草を一本一本差し込んで織るという気の遠くなるような作業だ。

しかも365日織れる訳では無く、年間の4か月間は植え付け・刈取り・杭打ち・網張などの農作業に追われる日々。

実質8か月間で織った畳表が農家さんの収入となるのに、その貴重な一日を奪うように訪問するのは決して当たり前の事なんかじゃない。

なので1年前から二豊製畳さんに相談し、いつ頃訪問したら良いのか?

東京の畳屋として出来る事は何か?

など考えて考えての大分訪問となったのは、多くの人に理解していただきたい大事な部分だと私は思います。

実は懇親会がメイン

細田ご夫婦のご厚意で、出来るだけ邪魔にならないよう夜に古民家にて、農家さんと伝統工芸士の方を招いて意見交換会の機会がありました。

畳店としては作り手側の意見とエンドユーザーであるお客様の声を農家さんへ。

農家さんは自分の育てた畳表がどのように畳店が考え、お客様へ伝わっているか?

お互いの答え合わせのような会話は物凄いスピードで行きかい、深夜まで熱い議論しているのにまるで一瞬の出来事だったような。

そんな幸せな空間と時間を過ごした私達は、たった一晩でしたが「仲間」だと私は勝手に感じました。

七島イ草の神様である松原さんは一人、多くを語りません。

いつも「うん、うん」と静かに頷き、時々「ハッ!」とさせてくれるような一言を優しく言ってくれるんです。

弟子による師匠への恩返し

弟子の諸冨さん、神様であり師匠の頭を揉んでます。

松原さんはいつものように「うん、うん」と言っていますが、この諸冨さんが凄かった。

公務員を辞めて七島イ草農家に転職し、ほぼ収入0の状況から5年目にして師匠に挑んだ畳表が素晴らしい出来でした。

畳屋さんが熱い議論

翌日、長崎県の研修で名立たる畳屋さんが集まるので是非、諸冨さんの琉球表を譲ってもらえないでしょうか?と直訴した所「持って行きな」と一言。

さすがに一日掛けて織った畳表(選別も入れれば膨大な時間が掛かる)を貰える訳ないので支払わせてもらおうとしましたが、快くお譲りいただけました。(※この畳表は後日、東京畳組合に寄贈)

九州の一番東側にある大分の国東から、九州の西側にある長崎県まで畳表を担いで移動(全部後輩の西田が)する事4~5時間。

やる気のある畳店さん達に存亡の掛かった琉球表とその貴重さ。

更に進化し続けるクオリティー。

それでも農家さんの生活水準に達しない需要と供給のバランス。

この辺を語らせてもらい東京に帰って来ました。

東京都畳組合青年部VS大分畳店&農家さん

ところがその数日後、大分県の二豊製畳の細田社長(写真右手前から二番目)と農家の諸冨さん(写真左手前から三番目)が東京へ。

これは青年部の仲間にも聞いてもらいたい!と思い急遽飲み会をセッティングしました。

場所はお馴染み、文京区湯島にある職人のオアシス{食彩屋えしょう}という居酒屋。

なぜかちょっとした畳屋さんなら必ず一度は行った事があるという・・・、逆に言うと一枚も畳が無いのに全国の畳屋さんが集まる謎の店☆

熱いトークのポイントは3点。

1 このままだと国産の七島イ草農家は絶滅する

2 本物を適正価格で畳に仕上げるため、東京の畳屋から始める

3 農家の苦労を知らずして畳を語るな

簡単に言うと以上3点を共通の課題として、初めて東京の畳屋と大分の七島イ草農家さんが一つになれました。

個人的には研修・セミナー・勉強会・組合・業界・イベント・講習などなど、1年間の予定がギッチリなのに、、なぜか頑張れるのは仲間と家族のバックアップがあっての事でしょう。

数年後に当店のみ生き残っても、天然の畳材料が残らなければ文化的な死を意味します。

出来る事を出来る人が少しずつ。

年に2回の熊本県だけではなく大分県に通う日も増えそうですが、なんだかやりがいを感じてすこぶる良いアドレナリン出てます!

仲間の契り(女性は七島イ草を使って工芸品を作る岩切さん)

元々、損な性格で人のためにしか頑張れないこのメンバー。

そんな仲間が集まって始める「国産琉球表を守ろう」という活動。

今後は国産の証明として「GIマーク」が必ずつきますので、マークが無かったり安い場合はほぼ中国産と思っても良い時代が近々来ます。

究極は、畳屋でも農家でも一緒に頑張ろう!という気概のある人しか、国産は残せないし残らない。

その最後の一人になっても頑張ります。

自分のためではなく、後世の畳職人や農家さん、そして本物を求めるお客様のために。

東京都北区で四代110余年

(有)八巻畳工業 03-3917-9827