ご自宅の畳を見ると、なぜか1枚~2枚だけ方向の違う畳が敷いてませんか?

「四角い部屋なのだから全部同じ方向に並べれば良いのに」と思いますが、実は畳の敷き方には昔からルールと法則があるのです。

今回は畳の敷き方について説明していきたいと思います。

まず畳のサイズは1枚1枚違うって知ってましたか?

畳のサイズは住む地域や建物によって違います。

・京間(きょうま) 約191cm×95.5cm

・中京間(ちゅうきょうま) 約182cm×91cm

・関東間・江戸間(かんとうま・えどま) 約176cm×88cm

・団地間(だんちま) ※関東間より更に小さいサイズ

関西を含む南の地域では【京間】が多く、関東に比べると同じ6畳でも広く感じます。

東海地方では【中京間】といって京間と関東間の中間くらいのサイズが一般的です。ただ、最近では関東間のサイズが増えてきているとも聞いています。

関東を含む北側の地方では【関東間・江戸間】などと呼ばれるサイズがほとんどで、公団やマンションなど一部の集合住宅では建物の柱が太く更に狭い居住スペースとなるため、団地間などと呼ばれる小さな畳が入ります。

よくお客様から「この畳が傷んでるから、こっちの畳と入れ替えて」なんて言われますが、基本的に畳のサイズは全て違うので入れ替えは不可です。

とは言え部屋の大きさを均等割りしているので、同じ方向に隣り合った畳は寸法が似ていて入る場合もあります。※無理矢理入れると変形するので、ご自分で入れ替えるのはやめましょう

畳には様々なサイズが存在する

ではなぜ畳のサイズは同じじゃないのでしょうか?

これは単純な話なんです。

よく見てもらうと分かりますが、畳は木で出来た枠の中に納まっていますよね?

この枠を【畳寄せ】(たたみよせ)と言います。

畳寄せは大工さんが作り、枠が完成して初めて畳屋は和室の採寸が出来ます。

この時に一軒一軒の間取りが違うし和室の大きさも違います。

更に言うと畳寄せは素材が木なので真っすぐとは限りません。

また、柱が出っ張ったり引っ込んだりしているのは当たり前で畳寄せや敷居は真っすぐではないのです。

そのためお部屋のサイズに合わせて寸法を取って、その枠内にピタリと納めるため一畳一畳の大きさが違うという訳なのです。

畳の敷き方によって縁起が良いとか悪いとか本当にあるの?

先ほど説明した通り現在では畳の大きさが1枚1枚違います。

しかし昔は畳を基準に家を建築したため、全て同じサイズの畳が敷き詰められていたそうです。

今と違って冠婚葬祭は和室の襖を取り払い大勢の人を自宅に招いて執り行ったため、祝儀(結婚式など)の時と不祝儀(葬式など)の時で畳の敷き方を変えていました。

その時の名残で一般家庭の畳はほぼ全て祝儀敷き(しゅうぎじき)と呼ばれる畳の方向を統一しない敷き方になっています。

また、この敷き方は縁敷き(えんじき)とも呼び、縁起を担いだ敷き方とも言えます。

祝儀敷き

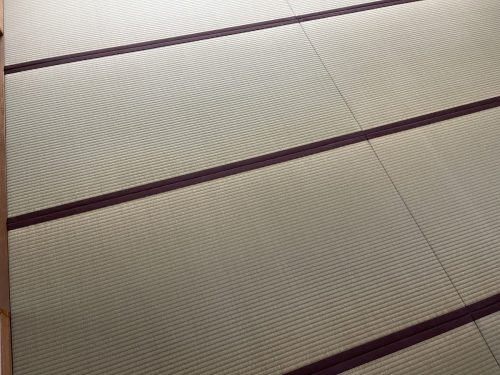

逆に不祝儀敷き(ふしゅうぎじき)とは同一方向に畳を並べる敷き方で、お寺や広間では今でもこの敷き方になっています。

広間の場合は同じ方向に並んでいる方が見栄えが良いのと、多くの畳を敷くので同一サイズで製造しやすいという面から採用されています。

不祝儀敷き

四畳半の左回りは『切腹の間』といって縁起が悪いって本当?

よく四畳半の部屋で真ん中に半畳を敷いて周りの畳を左回りに敷くと『切腹の間』だから縁起が悪い!と聞きます。

噂ではその昔、武士が切腹をする際に真ん中の半畳を引っくり返し、その上で切腹して終わった後に元に戻すと言います。

そのため縁起が悪く、このような敷き方をしてはいけない!という畳屋さんがいますが、事実そのような文献は見たことが無く本当かどうかは分かりません。

そもそも切腹したら周りの畳にも血が飛び散りますし、大量の血液が付いた畳は裏側だとしても再利用しますかね?

介錯なんてしようものなら四畳半全部血まみれですよ?

外でやったと個人的には思う訳です。

とは言え、縁起を担ぐのであれば避けるのもまた一興かもしれませんね。

右回りの四畳半

現代における畳の敷き方と変えない方が良い昔ながらの理由

昔と違い現在では建築様式も変わり「この畳が傷んだからこっちと交換」なんてことは気軽に出来なくなりました。

そのため新調して畳を敷き込んだら、その畳の寿命が尽きるまでは同じ敷き方のまま過ごさなければなりません。

縁起を担がなければ自由にデザインして敷くことが可能な現在、出来れば守った方が良いルールというのも覚えておくと役に立つかもしれません。

・茶室は敷き方が決まっている

お茶室というのは流派によって古来より敷き方が決まっています。

それは客人のおもてなしや茶器の配置などによる作法から来ていますので、茶室の畳を新床に替える際は既存の敷き方を守る必要があります。

新築で初めて畳を敷く場合など、必ずお茶の師匠に敷き方を確認してください。

建築士や畳屋の言う事を絶対に信じないこと。

大事な事なのでお忘れなく。

・出入り口には畳の幅方向を持って来る

和室で畳が一番傷むのは出入り口です。

理由は簡単、良く踏まれる場所だからです。

その場所に縁の付いていない丈方向(短手)側が来ると摩擦の負担が掛かりやすいので痛みが早くなります。

現在では縁も化繊になって丈夫ですので、良く出入りする出入り口には踏み込みに縁が来る敷き方にすると対応年数が伸びます。

良くない例

・床の間と畳は平行に

1畳サイズの床の間がある場合、その床の間と畳は平行になるように敷くルールがあります。

これは主にお茶室でのしきたりで違う向きに敷く事を『床刺し(とこざし)』などと呼びます。

しかし前述のようにお茶には流派があり極稀に床刺しの茶室もあります。

一般的には平行に敷き、床刺しで敷いてある場合は変えない方が良い事もありますので必ず師匠に確認してください。

床の間と平行敷き

こんな自由な敷き方やってみたい!という方はモダン乱敷きも

全国に畳屋の会員がいる『モダン乱敷き畳の会』という、自由な敷き方で自由な素材を使った楽しい会があります。

敷き方を自由に選べるだけではなく、素材も変えられるのでカラーも選び放題。

変わった畳や面白い畳をご希望の方は近所の会員にお問い合わせください。

東京都内であれば当店にお任せを!

第一回モダン乱敷きグランプリで最優秀賞を受賞しています。

1畳と半畳を組み合わせたり豊富なカラーを選んだりと、お客様の自由な発想で和室をカスタマイズする事が可能です。

最優秀賞の和室

お客様がデザインした敷き方の置き畳

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業