私が国産専門店を目指した今から9年前、約8割を占める中国産畳表を使用していない畳店は全国でも数軒しかなかったと思います。

恥ずかしながら当店も賃貸物件や低価格層では安価な中国産を大量に使用していました。

そんなある日、材料問屋さんが中国へ行って現地調査してきたと言うので状況を聞いたところ驚きました。

中国の藺草(いぐさ)栽培状況

畳表の原料になる藺草(いぐさ)は稲のように田んぼで栽培されているのですが、その用水路の水が黒く濁っていたと言うのです。

当時中国の藺草産地周辺では空前の好景気により地方の田んぼのすぐ近くまで工場が乱立し、工業廃水が流れ込んでいたことが原因かもしれないとのことでした。

また、食品とは違うので農薬の規制もありませんし化学肥料による栽培が当たり前だったそうです。

※当時の様子なので現在は改善されていると思います

私にも幼い子供がいましたので、そのような畳の上で本当に安全なのか?

そう思い『国産畳の専門店』を目指す覚悟をしたのでした。

幼き日の息子

中国産の台頭と国産の衰退

私が畳屋になった25年前。

当時中国産は賃貸物件に使用する一番安価な畳表でした。

品質は凄く悪く一般の家庭に使えるようなレベルには達していませんでした。

しかしその5年後には状況が一変します。

中国産の畳表は品質改良を重ね驚くほど見栄えが良くなっていました。

この頃にはほとんどの畳店が中国産の上級品を一般家庭に使用していました。

理由は国産に比べて安く仕入れられたことと、当時はお客様に「中国産」か「国産」かなどは説明していない時代でした。今でもしていない畳店は多くありますけど・・・。

安価な中国産畳表の台頭により国産畳表は一気に衰退していきます。

広島や岡山と言えば藺草産地で有名でしたが当時でも数軒残すのみとなり、現在ではほぼ壊滅状態になっています。

そんな中、国内の藺草生産量を一手に引き受けたのが熊本県産でした。

国産専門店への挑戦

まず私が取り掛かったのは熊本県へ行き藺草の栽培を直に見学することでした。

18歳で畳屋を継いで19歳から仕入れを担当していたので、当時でもある程度は目利きに自信がありました。

そんな折に熊本から届いた畳表に一目惚れします。

吉田昭則さんが栽培した畳表は一本一本が驚くほど太く、しかも長い草で本数も抜群に打ち込んでありました。

本当に偶然なのですがSNSで吉田さんと知り合ってからは熊本に行くまであっという間でした。

訪ねて初対面にも関わらず藺草の栽培方法や製織方法、知らないことばかりでしたので1日では当然足りず、刈り取りや植付け準備のお手伝いを含め気が付けば1年の間に5回も吉田さんを訪ねていました。

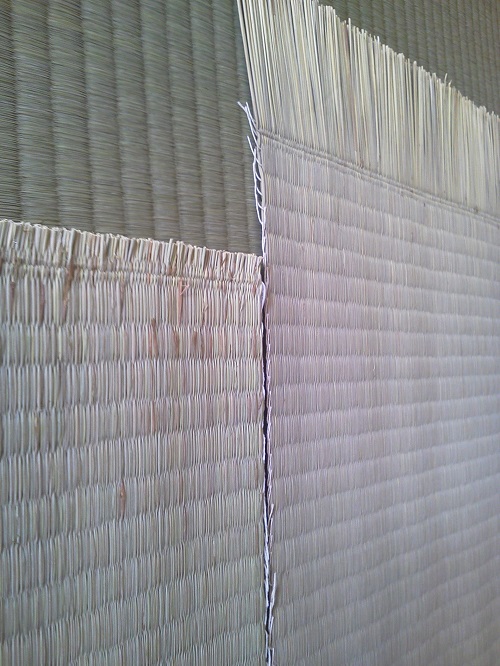

左が藺草農家の吉田昭則さん

しかしその当時の吉田さんは決まった畳店に直販していましたので、新参者の私が「いついつまでにこれだけ送ってくれ」などと失礼なことは言えません。

「どうか余裕がありましたら送ってください」とお願いし、他の畳店からの注文の最後に譲っていただきました。

また、知り合いの畳店さんから「農家は辞めたけど藺草を仕入れて織っている方がいる」と聞き、そちらにも産直でお世話になっています。

もちろん問屋さん(材料商)からも良い畳表があれば購入していますが、現在では流通を省いた産直がメインとなってきました。

畳表の安全性とは

天然藺草で織られた畳表は当然のことですがランクがあります。

藺草の長さや本数、見栄えなどで変わってくるのですが見えない部分に【安全性】があります。

国産であれば農薬の基準があるので安全であると思いますが、添加物や除草剤と言った薬品の影響はどうでしょうか?

数年前にお亡くなりになった山本さんという農家さんは完全無農薬にこだわり栽培をしていました。

私も訪ねて仕入れていましたが山本さんは「無農薬を始めて10年は製品にならなかった」と言っていました。

除草剤を撒かないので最初の数年は雑草が藺草よりも伸びてしまい、それを毎日手で摘んでも追いつかないほどだったそうです。

山本さん亡き今、完全無農薬として畳表になっている製品はたぶん無いと思います。

2014年 山本一さんと(左)

雑草が生えている

しかし吉田さんの藺草は負けないくらいにこだわりがあります。

藺草栽培のスタート時に少しだけ農薬と除草剤を使用します。

それ以降は有機肥料と雑草は手で摘み取り農薬の影響が無い藺草が栽培されるのです。

毎年、残留農薬検査を行いデータ値は全てゼロ。

これは藺草を刈り取った後に行う稲作で使用する農薬も検出されてしまうため、稲も同じように残留農薬の無いように育てなければなりません。

また、畳屋さんでもほとんど知らない「展着剤」という薬剤があります。

藺草は刈り取ってすぐに泥染(どろぞめ)という作業があり、藺草の表面に天然の土を付着させて藺草をコーティングします。

この染土(せんど)は非常に重要なもので藺草の体色を防ぎ独特の癒される香りもこの土のお陰です。

しかしこの土が藺草に付きやすいように「展着剤」を使用する農家さんがあるそうです。

吉田さんは自然由来以外の添加物は使用しません。

だから本当に安全な畳表を作ってくださる農家さんであると私は思います。

泥染作業

見た目や価格だけではない本当の価値

畳屋も100人いれば100通りの作り方があるように、農家さんも藺草栽培は1軒1軒違います。

見た目にこだわるのも良いですし、価格にこだわるのも良いと思います。

でも直接肌に触れるものですから『安心』と『安全』は常に最優先に!と私や吉田さんは考えています。

自分で植付けや刈取りをお手伝いするようになり、ようやく仕入れることができるようになった吉田さんの畳表。

絶対的に安全な畳をお求めの方はご連絡ください。

安全だけでなく耐久性も抜群ですよ。

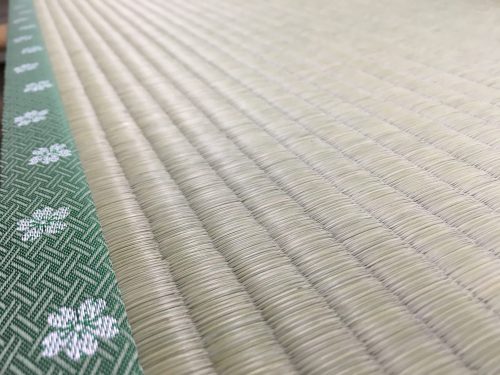

色・艶・太さ・本数ともに抜群の安定性

安心・安全な畳をお求めなら

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業 03-3917-9827