畳の土台部分である『畳床(たたみどこ)』をご存じでしょうか?

敷いてある畳を上から見ることはあっても、芯材である畳床を見たことがあるという人は少ないともいます。

普段はイ草で織った畳表が表面上に出ていますので、その下側になる畳床はどんな素材で、どんな役割をしているのか気になりますよね。

今回はその畳床の中でも、江戸時代より前から使用されてきたであろう【藁床(わらどこ)】の工場見学にいったレポートです。

藁集め出来なかったのでニシダとタニシ捕ってます

【違いを解説】畳の土台部分は様々な素材が使われているって知ってました?

普段見えない部分の畳床ですが、そもそも畳床の役割とは何でしょうか?

表面に来る『畳表』にこだわりのある方は多いですが、その芯材である『畳床』については畳屋以外で知っている方は少ないと思います。

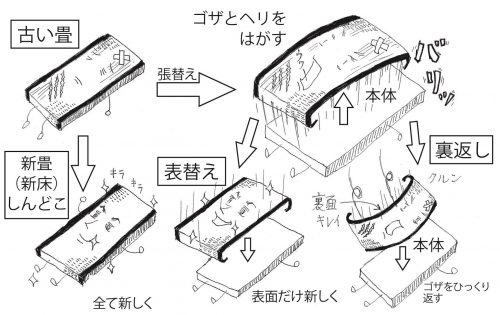

まず【畳】とは畳床を包むように畳表(ゴザ)と縁が縫い付けられて出来上がった総称です。

畳替えとは

通常は『畳寄せ』や『敷居』のような木材の枠内に、埋め込まれて使用されるため、芯材の畳床は見えません。

30年畳屋をしている私の見解ですが、現在、既存の畳替えを行う場合は7割程度が『藁床』です。

残りの3割は『ボード』と呼ばれる新建材で、木質チップを糊で固め板状にした物が使用されています。

ところが古い畳を新しい畳に替える場合に、畳店やお客様から選ばれているのは9割以上が『ボード』です。

今後もこの流れは変わらないと思いますし、藁製の畳は既存の物も数十年後には半分以下になるのではないかと危惧しております。

では藁製の畳床とボードではどのような機能性の違いがあるのでしょうか。

まずはいくつかある畳床の種類について昔からある順に解説していきます。

〇藁床

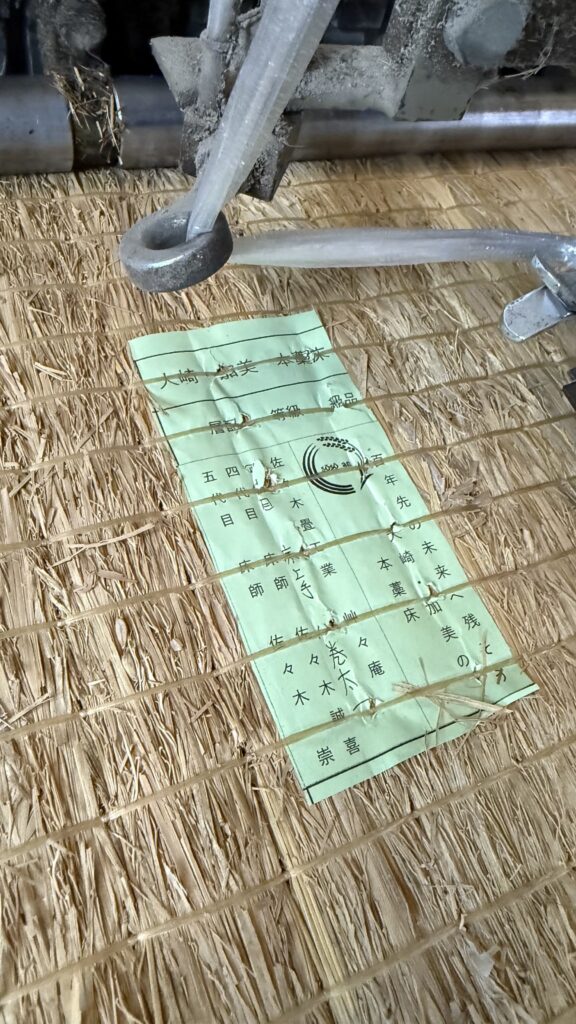

・稲藁を縦横の層になるように並べて積み、針と糸で縫い締めた100%藁製の畳床

・縫った糸の幅や重量によって等級があり、藁の量や耐久性に違いがある

・機械で縫われた畳床は約30キロ程度の重さがある

・JIS規格 A種 B種

・部屋内の調湿効果が抜群

・踏み心地が良く、経年変化で更に柔らかくなる

・室内環境が悪いと害虫問題が稀にある

・機械化が進むまでは職人が手縫いして作製していたため、手製の畳床を『手床(てどこ)』と言う

手床についてはこちら↓

約120年前に作られた手床(手縫いの畳床)の解体研究研修会 - 東京都北区の畳店 カビに強い畳 ヘリなし畳は八巻畳店

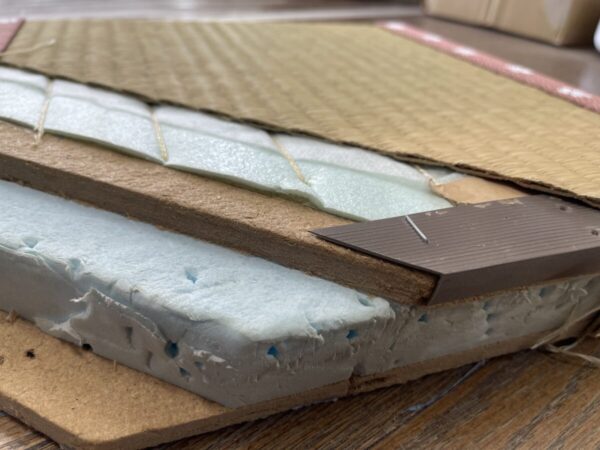

〇ポリスチレンフォーム稲わらサンドイッチ稲わら床(藁サンド)(スタイロ畳)

・三段構造になっており上下の層を藁で製作し、真ん中の層は建材用の発泡スチロールが入っている

・当時スタイロフォームという発泡スチロールメーカーが最大手であったため「スタイロ畳」や「スタイロ」と呼ばれる

・都営や公団住宅に多く、オール藁製に比べて少し軽いのが特徴

・一体化してしまい分離して処分しにくいため、現在では公共事業の指定以外はあまり使用されない

・藁床と同等か、それ以上に弾力性がある

・室内環境が悪いと害虫問題が稀にある

・JIS規格 C種

〇断熱建材畳床(ボード)

・主にダイケンボードか建材用の発泡スチロール、もしくはその組み合わせによる構造で出来ている

・一番上に来るのはダイケンボードが主で、稀にCタイプと呼ばれるベニヤ板が上層に配され、その下は発泡スチロールというタイプもある

・一般的にはⅢ型という上層と下層にダイケンボードを配し、真ん中の層に発泡スチロールで作られた構造が多い

・マンションなど畳の下の床面がモルタル構造の建築様式では、2層のⅡ型で上層にダイケンボード、下層に発泡スチロールが多い

・断熱性が高く床下の冷気を防ぐ

・ダニが潜り込みにくい

・均一性があり段差が少ない

・藁床の半分以下の重量

・調湿機能は少ない

・天然素材ではない

・藁床に比べて軽いが足当たりが硬い

Ⅲ型のボード上部にクッション材とプラスチックコーナー

〇その他

・麦床(むぎどこ)と呼ばれる麦を藁の代わりに代用した畳床

・コルク、段ボール製ハニカム構造、衝撃緩衝床など

藁集めと保管方法、藁の積み方で畳の価値が大きく変わる理由【実体験に基く】

藁床の需要は近年、激減する傾向にあり、その製造工場である『床屋(とこや)』も全国的に激減しています。

今回はいくつかある床屋さんの中でも宮城県で専業ではなく、兼業で藁床を製作し、基本的には流通に乗らない製畳工場にお邪魔しました。

こちらの社長は私よりも歳は一つ下ですが、全国技能グランプリ畳の部で優勝経験がある、手縫いで日本一になった方です。

私はよく「イ草農家が本当に大変なので、刈取りや植付けの準備を手伝ってくれませんか?」と同業者にお願いをしています。

しかしこの方は「八巻さん、イ草も大変ですけど、藁も大変なのをご存じですか?」と、私に投げかけました。

今年はイ草の産地である熊本県へ4回行く(12月に手植え予定含む)のに、ピンチの藁床を研修しなければ古来から続く日本の伝統が失われてしまうかもしれない。

そう思い気の合う(相当、畳マニアの)畳店さんに声を掛けたら、私以外に東京から3人のメンバーが集まりました。

どのメンバーも【手床】と呼ばれる手縫いの畳床を研究している畳店で、前回ブログの研修では講師もしている凄い方たち。

4人なら車で行こうと決まり片道400キロ。

宮城県まで行ってきました!

実は行く前日に大雨が降った影響で、メインの『藁集め』という米農家さんが収穫後の稲藁を回収する作業が出来ませんでした。

この作業が大変なので、お手伝いのつもりで行ったのですが、当日の午後からは事前に集めてあった藁を束にして縛る作業を。

また、その束を倉庫に積んでいく、という作業を体験させていただきました。

収穫された藁

藁に残った米を漕ぎ機で取る

ある程度の量に束ねる

倉庫に積まれた藁束

ベルトコンベヤーで送る

上で受けて手渡しして綺麗に積む

このような作業をして積んだ藁は、古いものから製畳機で畳床にするのですが、長さや品質にばらつきがあり、また下に積まれた藁ほど重みで潰れているのでどの箇所にどのように並べるかが職人の経験と勘によるものらしいです。

その日はまだ畳床の作製はせず、夕方から懇親会をしてホテルに一泊。

翌日、朝一で工場に行って製畳工程の見学、と思いきや「自分たちで藁を並べて作ってください」と、製畳体験をさせていただきました。

藁は縦横6層に積んで機械が針と糸で縫い締めるのですが、藁の配置や量が均一でないと畳床が平らになりません。

教わっていきなり出来る訳もなく、特に『胴配(どうはい)』という一番藁を多く入れる箇所が難しく、見ていると簡単そうに見えて、仕上がった畳床の厚みは均一ではありませんでした。

右側から順に藁を縦横に積んでいく

製畳機に並べられた藁

縦横交互に積んでいく

『切り藁』と呼ばれる細かく裁断された藁も入れる

一番上に来る藁は自動で送り込まれる

仕上がった畳床

断面

大きな刃物で1畳分に裁断する

製造責任者としての標章

真ん中が艸々庵の佐々木社長

藁床の機能性を知った上で、畳の新床(新調)を注文する際の注意点

今回は藁集めこそ出来ませんでしたが藁床を自分の手で製畳することにより、その大変さと労力、また蓄積された技術力を考慮すれば、藁床というのはもっと高級でなくてはならないように感じました。

そうならないと、このような技術の継承は難しく途絶えてしまうと個人的には思います。

当店では畳の新調をする場合に、一定の価格からは藁床でもボード床でも選べるようになっております。

もちろん低価格帯でも少し割増にはなりますが、藁床を選んでいただくことも可能です。

ちなみに当店ではボードの畳床は、足触りの硬さを払拭するために上層へ、クッション材を追加しております。

くつろげないような硬い畳は嫌ですよね。

さらにボードは茶カテキンを配合しておりますので、消臭効果が抜群です。

実際には見積もり時に、その家・そのお部屋・施主の意向などを判断してご提案させていただきますが、前述のように機能性を理解した上でのご提案ですため、安心してお問い合わせください。

例えば古い建築様式で2階以上を軽く保ちたいという方に無理やり重い藁床を勧めませんし、逆に茶室や格式の高い部屋にボードの畳を勧めることはしません。

藁床は調湿効果が高いので、夏には湿気を一畳でコップ1杯分吸収し、冬の乾燥した時季には吐き出す機能もあります。

当店では藁床の新調時には、オプションではなくホウ酸を使用した防虫紙で畳床を包み、ダニ対策をしております。(下敷き用はオプション)

あくまでも施主様の意向を尊重した上でのご提案により、長く快適に畳を楽しんでいただけたら幸いに存じます。

昼ご飯は芋煮やサンマなど大変美味しいご馳走を振舞っていただきました

優しい三代目の親方と、グランプリ王者の四代目である佐々木君