私が通い続ける熊本県八代市の藺草(いぐさ)農家さん、吉田家には10年以上の付き合いになりますが、コロナ禍に2年刈り取りへ行けなかったため、今回で記念すべき10回目ということになりました。

国産畳表の原料である藺草は95%以上が熊本県で栽培されています。

6月末の八代

圧倒的に数量の多い中国産に押され、毎年多くの農家が廃業する中、吉田家には刈取り助っ人の畳店が数多く参戦します。

実は少し前まで「畳の原料である藺草を栽培している農家さんを畳屋はなぜ助けないんだ!?」とか「声を掛けても刈取りを手伝わない畳店は滅びてしまえ!」と、心の中で思っていました。

しかし現在では刈取りに来る来ないよりも「出来ることを出来る人がやったら良い」という風に、考え方が変わってきました。

今回、体調不良で参戦出来なかった仲間も、刈取り中に一生懸命応援してくれましたし、吉田家のイ草を有効活用した取り組みを誰よりも普段からしてくれています。

私が過酷な刈取り作業を続けてこれたのは、このような仲間たちに支えられてということもありますし、体を動かすことでしか貢献できないという事実もあります。

頭の無いやつは汗をかけと言いますが、本当にその通りですよね。

・10回通って初めての作業を体験することができました!

毎年、吉田さんに聞くのですが「藺草刈り取りはいつからでしょうか?」と。

そして毎年、吉田さんは言います「7/20からかねえ」と。

でも僕が知っている限り、吉田家で7/20から刈取りが始まったことは無いので、自分のスケジュールと照らし合わせて24日の夜から熊本入りする予定を立てました。

今年は吉田さん一家にも色々とありまして、少し遅らせて行ったのですが、なんと25日が刈取り初日という事もあり、10回通って初めての作業を経験することができました。

様々な要因が重なっていますが、何といっても昨年が豊作で製織し切れなかった藺草が倉庫に凄い量残っていたんです。

新草と言えば聞こえは良いですが、刈取り直後の藺草は締まっておらず、また鮮やかな緑色も退色しやすい傾向にあります。

10月頃から出回る新草は、場合によって畳店から避けられる傾向もありますし、敢えて1年寝かせた熟成畳表を好んで使用する畳店もいるほどです。

このような藺草は誰が栽培しても同じという訳では無いですし、短い草では効果を発揮できないことが多いので、高級品に限るとは思いますが、吉田家では昨年他の農家さんが「今年の藺草は短い」と言っている中、長く太い藺草を栽培していたので在庫が多くても高品質な熟成畳表が眠っていることになります。

そのような藺草束が入った袋を倉庫の2階から1階に降ろす作業。

これが私が初体験した刈取り時の作業になります。

奥様曰く、私が運んだ束の数は2日間(時間的には4時間程度)で600袋程度だそうです。

「キツかろ?」と言われましたが、毎日30キロある畳を担いで運んでいますし、何よりお役に立てていることが嬉しくて嬉しくて、汗ビチョビチョになりながら笑顔で運ぶことができました。

数年前の画像ですが、この袋を運びました

・藺草農家の朝は早い

3年前にインフラの整備が整い、作業が少し楽になったとは言え、刈取りの開始時間は夜が明ける直前の午前5:00です。

午前中の作業は前述したように初めてのことでしたので新鮮さもあり、気が付いたら朝食・昼食と午後になっていました。

私は本当に幸運な星のもとに生まれたようで、大事な場面で雨に降られたことがほとんどありません。

晴れ男と言えばそうですが、熊本で藺草の刈り取りするなら曇りか小雨が最適なのです。

炎天下での作業は過酷で体力を消耗するだけではなく、熱中症や照り返しによる日焼けによる疲弊もあります。

しかしギャンブルを全くしない私が使い果たしたと言っても良い幸運は、刈取り時に曇りや小雨だったという事です。

凄くないですか?納品時に雨が降らないのに、刈取り時には曇りとか小雨ですよ?

宝くじは一生当たらないと諦めて、地道に生活していく事を誓いました。

・畳表の原料となる藺草刈取り作業の内容とは

毎年毎年、藺草刈りの記事を書いていますので、今年は流れとポイントを説明させていただきたいと思います。

また、今年は刈取り初日から行ったのでイレギュラーでしたが、ここでは吉田家の通常藺草刈取りを紹介させていただきます。

5:00 田んぼへ行き藺草の刈り取り作業

ハーベスタという藺草刈取り機で藺草を刈取り、トラックへ積む作業。

積んだ藺草は1束ずつ染土(せんど)と呼ばれる土を水で溶かした容器に入れ、土で表面をコーティングする。

7:00 朝食

気分的には昼食の勢いありますが、普段食べない朝食を取り、午前の作業に備えます。

8:00 前日に乾燥させた藺草を袋詰めし、倉庫の2階に収納する

乾燥された藺草は一度、付着し過ぎた土を専用の機械で落とし、直径30~40㎝程度の束にまとめて袋詰めします。

この袋を倉庫2階へ運んで綺麗に積み、刈取り後の製織作業へ備えます。

10:00 前日の午後と、本日の早朝に刈り取って泥染めした藺草を乾燥機させる

コンテナごとにフォークリフトで入れ替え、乾燥窯へ設置してスイッチを入れたら午前中の作業は終了。

この時点で夕方くらいの感覚では正直ある。

藺草を泥水で染める

12:00 昼食

汗と土まみれの体を風呂で清め、昼飯をいただく

炎天下の場合は藺草の消耗を避けるため昼休憩が長く、作業開始が14:30くらいのこともあるが、曇りだったので13:30から刈取り作業。

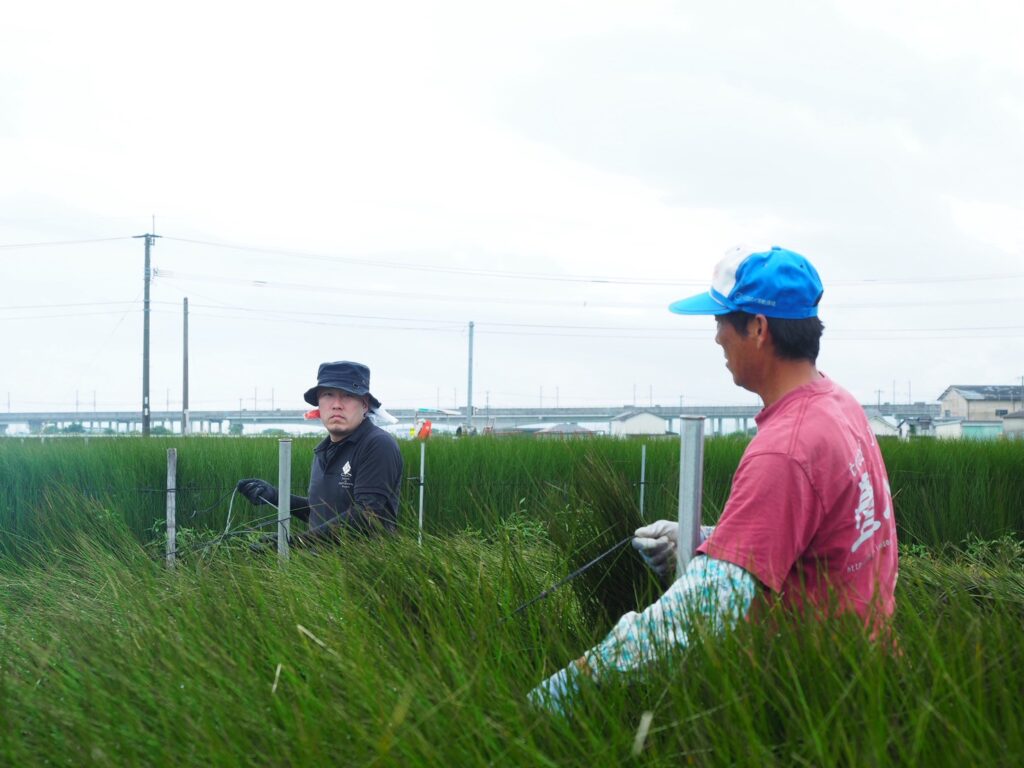

藺草を長く成長させるため、網を張って倒れにくくしてあります。

その網を外さないと刈り取りができないので、まずは網を剥がし、網を固定するために刺した杭を抜き、トラックに積んで戻す作業。

この抜いた杭をまとめて運んで積む作業も重労働で、吉田さんは10本以上の杭を運びますが、重さとかの問題ではなくバランスがうまく取れないので、私はマックス9本でした・・・。

その後、刈取り作業に入りますが刈取りだけではなく、前述したように1束ずつ染土に浸ける作業も繰り返して、翌日に入れる乾燥窯一杯まで作業は続く。

九州は東京と違い日の入りが遅いので20:00直前まで明るいんです。

明るいと仕事してても良い気になりますが、通常時なら風呂入って飯食ってる時間ですよね。

・まとめ

藺草農家の刈り取り作業は過酷です。

ただ、知って欲しいのは「過酷である」というだけではなく「必要だからやる人がいる」という事だと思います。

四季のある日本の風土に合った建築様式は、湿度コントロールや空気清浄効果がある天然素材の藺草製畳が最適です。

畳の香りをかいで嫌な思いをする方はほとんどいないでしょう。

それは古来から続く日本の伝統文化が、私たちのDNAに沁み込まれているのかもしれません。

確かに藺草刈りは辛い作業ではあります。

しかし畳屋を生業としている以上、土作りから農家さんに携わり植物を製品に変え、建材としての畳へ製造し商品化して、お客様の元へ届けることができる。

そして代金を貰っているにもかかわらず、お客様からお礼を言われるような業種。

こんなに幸せな業種って他にありますかね?

高卒で畳屋になって早30年。

もうすぐ120年を迎える八巻畳店ですが、私は畳屋の家に生まれて本当に良かったと心から思います。

ありがとうございました。

今年も吉田さんと