畳表(一般的にはゴザ)は藺草(いぐさ)という植物を農家さんが栽培、収穫し織り上げて問屋(材料商)や畳店に届きます。

実に国産藺草栽培の9割以上を占める熊本県八代市では、毎年「生産者の意欲を高める他、畳表の品質・加工技術の向上と、県産畳表のブランド確立が目的」の『品評会』が開催されています。

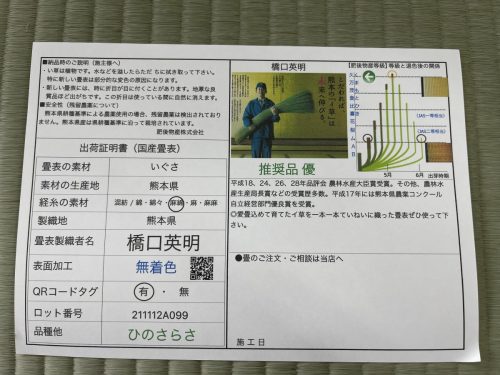

最も優れた賞に『農林水産大臣賞』があり、今回使用させていただいた畳表はその日本一の栄冠に4度も輝いている【橋口英明】さんの畳表です。

品質証明書

日本一の畳表には規格とブランドという明確な基準が

最高級畳表は【ひのさらさ】というブランドで、藺草の種類(品種)や藺草の長さ・重量まで細かく規定があり、それをクリアして初めて名乗ることが出来ます。

細く色むらの少ない『ひのみどり』という品種で、藺草の長さが京間サイズの場合139.4cm以上を使用し1畳の重量は3kg以上でなくてはならないとあります。(経糸が麻麻の場合)

この辺は専門用語や専門的な話が多いので一般の方が見ても良く分からないと思います。

簡単言うと長い藺草をたくさん織り込んで、ある程度の重量に達していないと基準をクリアできないということです。

ひのさらさの畳表

日本一の畳表は何がどう違うのか?畳の良い悪いは藺草と製織方法にあり!

藺草は細長い植物で長い物は成人男性の背丈ほど伸びます。

しかしほとんどは短く、畳表として使用できる長さの草は穂先と根付近を避けた真ん中の部分のみですので、長ければ長く育っているほど良い部分を使用できるという訳です。

刈取りした藺草

短い草は畳の縁付近に穂先や根が来るので変色し均一性がありません。

また、短い草は日焼けすると分かりやすいのですが枯れたように茶色くなるので、畳表がまだらな模様に見えてしまいます。

右側が短い藺草で織られた畳表

1畳に使用される藺草の本数にも違いがあります。

高級品は7000~8000本も織り込んであり、安物の畳表に比べて耐久性が増します。

しかしこの本数は単純に大量に入れれば良いという訳ではなく、多く織り込もうとすればするほど製織技術が問われます。

入れ過ぎると藺草が潰れてしまいますので微妙なさじ加減が必要となるのです。

材料は日本一!でもそれだけじゃない、施工技術とサービスも大事な理由。

分かりやすく言うと『お寿司屋さん』でしょうか。

ネタは最高でもバイトや機械が握った寿司が本当に美味しいなら寿司職人はいりませんよね?

畳も同じで良い素材(畳表)を活かすのなら、それなりの技術を持った職人が仕上げないと「見た目だけ綺麗で使用したらすぐに傷んできた・・・」なんてことになりかねません。

素材も良し、技術も良し。

でも家に来た畳屋は不愛想でゴミも散らかしたまま帰っていった・・・。

昔なら無口な職人ほど腕が良いみたいな風潮がありましたが、質問しにくい雰囲気だったり態度が悪かったら、いくら腕が良くても次に注文するの嫌ですよね。

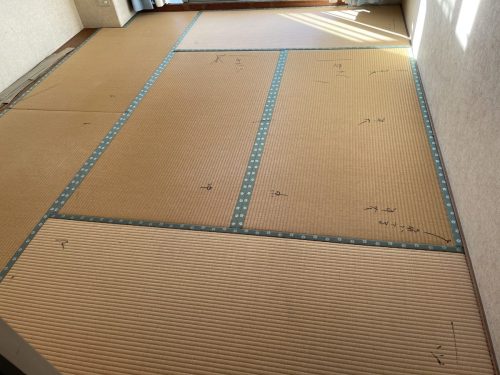

東京都北区豊島のU様邸の畳替え

厳密に言うと日本一の畳表とは、その年に品評会で農林水産大臣賞を受賞した6枚だけを指します。

しかしそのような畳表は一般には出回らないので実質は過去類を見ない、4度の受賞歴があり首相官邸や迎賓館にも採用されている橋口さんが生産した【ひのさらさ】が畳業界では日本一という見方です。

今回はその橋口さんのひのさらさを使用した畳替えを、当店のリピーターであるU様よりご依頼いただけました。

※経糸は流通と畳床の都合で麻綿を使用

施工前

施工後

角度を変えると見え方も違う

畳の目が綺麗に揃っています

夕方に撮影したので写真では分かりにくいですが、実際にはもっと青々としています。

当店では橋口さんの畳表は寺社仏閣で使用する事が多いのですが、一般のご家庭でも勿論ご使用いただけます。

畳表の最高峰をご依頼の際はお気軽にお問い合わせください。

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業 03-391-9827