畳のサイズは住む地域や建物によって違う

・京間(きょうま) 約191cm×95.5cm

・中京間(ちゅうきょうま) 約182cm×91cm

・関東間・江戸間(かんとうま・えどま) 約176cm×88cm

・団地間(だんちま) ※関東間より更に小さいサイズ

関西を含む南の地域では【京間】が多く、関東に比べると同じ6畳でも広く感じます。

東海地方では【中京間】といって京間と関東間の中間くらいのサイズが一般的です。ただ、最近では関東間のサイズが増えてきているとも聞いています。

関東を含む北側の地方では【関東間・江戸間】などと呼ばれるサイズがほとんどで、公団やマンションなど一部の集合住宅では建物の柱が太く更に狭い居住スペースとなるため、団地間などと呼ばれる小さな畳が入ります。

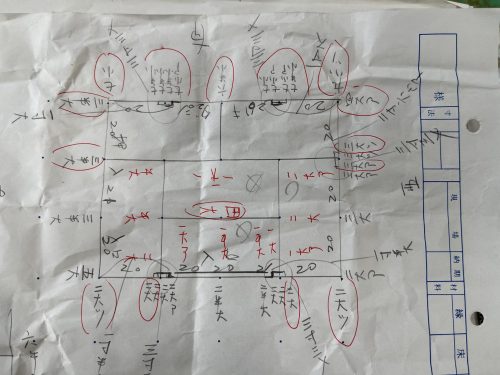

左 一間半(一畳+半畳の大きさ)

中 京間サイズ

右 関東間

畳のサイズは一軒一軒、一部屋一部屋、一畳一畳違う

よくお客様から「この畳が傷んでるから、こっちの畳と入れ替えて」なんて言われますが、基本的に畳のサイズは全て違うので入れ替えは不可です。

とは言え部屋の大きさを均等割りしているので、同じ方向に隣り合った畳は寸法が似ていて入る場合もあります。※無理矢理入れると変形するので、ご自分で入れ替えるのはやめましょう

ではなぜ畳のサイズは同じじゃないのでしょうか?

これは単純な話なんです。

よく見てもらうと分かりますが、畳は木で出来た枠の中に納まっていますよね?

この枠を【畳寄せ】(たたみよせ)と言います。

畳寄せは大工さんが作り、枠が完成して初めて畳屋は和室の採寸が出来ます。

この時に一軒一軒の間取りが違うし和室の大きさも違います。

更に言うと畳寄せは素材が木なので真っすぐとは限りません。

また、柱が出っ張ったり引っ込んだりしているのは当たり前で畳寄せや敷居は真っすぐではないのです。

そのためお部屋のサイズに合わせて寸法を取って、その枠内にピタリと納めるため一畳一畳の大きさが違うという訳なのです。

採寸した割付

また、畳屋は未だに尺寸法を用いた採寸をしていますので『ミリ』ではなく、関東以北であれば畳一畳の丈は五尺八寸、幅は半分の二尺九寸を基準とし、それよりもいくつ「大きいか」いくつ「小さいか」で寸法を測ります。

小さい分には切り詰めるだけなので、いくらでも小さく製造可能です。

逆に大きいと【京間】の材料を仕入れなければならなくなり、価格も関東間より高くなります。

京間サイズよりも大きい畳は材料を仕入れることが大変難しく、小さめの畳を数多く作って対応するしかありません。

新築物件で設計士さんが関西の方だったりすると関東でも京間の和室があります。

正確に測ったことはありませんが【京間】の4.5畳と【団地間】の6畳だと『㎟(ヘーベー)』はあまり変わらないかもしれませんね。

家を建てる際や引っ越しの際は参考にしてみてください。

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業