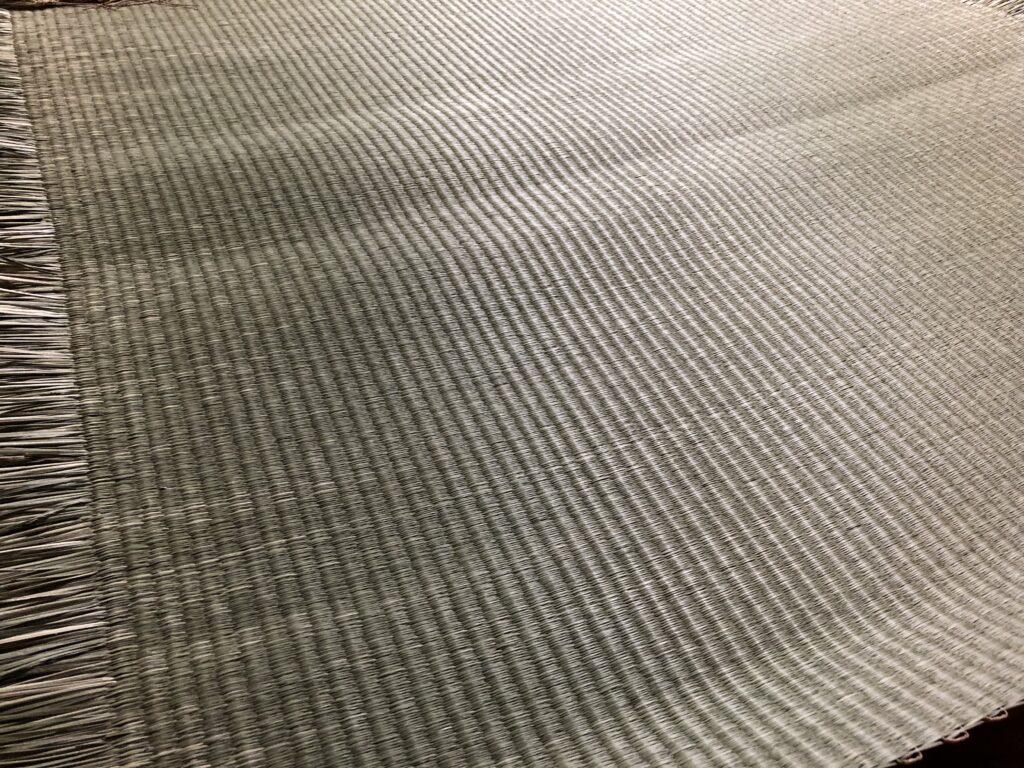

田んぼに育つ七島イ草

今年の初め、大分県の国東半島に琉球畳の原料である七島イ草(しちとういぐさ)を栽培する農家さんを訪ねました。

現状として国産の琉球表を織る農家さんは6軒のみ。

早朝6:00〜夜まで、真夏の刈取りは猫の手も借りたいくらい大変なものだと聞きました。

そこで「見学だけではなく、必ず刈取りを手伝いに来ます!」と約束した私は7月28日から31日まで3泊4日でお手伝いに行ったのでした。

※見学の時の様子は↓こちら

一緒に行った海老澤と澤畠さん

熊本のイ草刈りに6年通い、大分の七島イ草も似たようなもんだろう!と軽い気持ちで乗り込んだら大間違い。

そもそもイ草と七島イ草は万能ネギとウドほど違う。

なんと鎌を片手に全て手で刈る

束ねて立てます

そして運ぶ

断面が三角

イ草が丸に対して七島イ草は断面が三角形をしており、表皮が厚いのになぜか折れやすい。

そして折れると商品価値が下がるのでデリケートな植物だ。

選別したものを割く

半分に割かれた七島イ草

イ草との大きな違いは、七島イ草は三角形の真ん中から分割し乾燥させる事により一本一本が丸くなります。

また、イ草のように泥染めはしません。

前回の東京オリンピックまでは柔道の畳に使われるなど、荒々しく非常に耐久性がある特徴を持ちます。

松田さんは手で割く

松田さんという農家さん一家は、ピアノ線のような物で一本一本割いていました。

機械に比べてスピードはさほど変わらないとの事。

割いたものを束ねて乾燥機へ

昔は天日干ししていたそうですが、人手も足りず現在では乾燥機を使っています。

楽しているようで、実は夜中に温度調整で起きたりと、大変なのは変わりません。

乾燥機からだしてハカマを取る

ハカマとは根の付近にある薄い表皮や葉の事。

丸太に打ち付け飛ばします。

コレを束にして縛り、袋詰めしてようやく原草となる。

一ヶ月ほどの刈取りが終われば、その一本一本を製織する作業があり、実質一年間の間に製品として収入になる製織作業は7〜8ヶ月のみ。

農家の仕事はこれだけではない。

先刈りして下からも伸びやすくする

個人的には一番キツかった杭打ち

他にも消毒や肥料を撒いたり、同時進行で大変な作業は続く。

宿泊までお世話になりました

左が諸冨さん

右が松田さん

左が2人の師匠、松原さん

七島イ草工芸家の岩切さん

何度も言いますが、1日で1枚から2枚しか織れず年間2,000枚弱しか流通しない国産琉球表。

長い時で入荷に半年かかります。

補助金を利用してなんとか頑張っていますが、このままでは350年続いた国産七島イ草の琉球畳は滅びてしまうでしょう。

無くなってから初めて気付く日本人。

お客様よりも私は業界に問題があると思います。

同じ想いで大分まで行ってくれた東京の畳屋仲間には、本当に頭が下がります。

そして何より未経験の私達を暖かく迎え入れてくれ「助かったよ!来年も来てねー」と言ってくれた農家さんたち。

ありがとうございました!

来年も必ず行きます。

そして深夜のイタズラも必ずしまーす☆

国産琉球畳のご用命は

東京都北区で四代110余年

有限会社 八巻畳工業まで

03-3917-9827