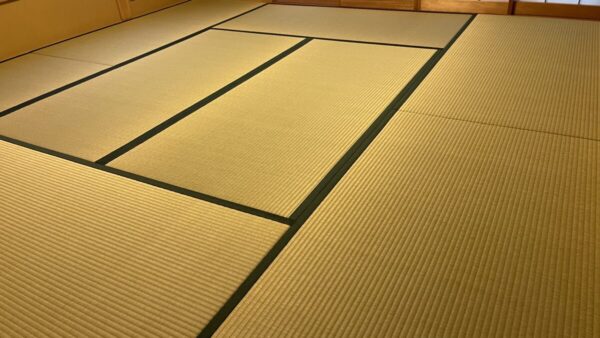

畳の新床(新調)や表替えをすると、お客様から「2枚だけ色が違うけど、異なる畳表なんじゃないの?」と言われる事があります。

畳店としては同じ畳表(ゴザ)を使用しているのに違う色に見えるこの現象。

そのからくりは畳独特な理由から来ていました。

今回は「何か違うなぁ~・・・」と思っても直接施工店に聞きにくい、または聞けない方に分かりやすく説明をさせていただきます。

6畳で2枚だけ、8畳でも2枚だけ、4.5畳だと1枚だけ色が違って見える理由とは

ご自宅の畳で多いパターンとしては4.5畳・6畳・8畳だと思います。

4.5畳のお部屋では1枚が、6畳と8畳では2枚が「色が違う」と毎回ご指摘を受けます。

この色が違って見える畳、実は全て他の畳と向きが違う畳なのです。

通常4.5畳では1枚だけ向きの違う畳があり、6畳と8畳では2枚だけ向きが違います。

向きの違った畳がある

結論から言いますと窓から入る光線によって、向きの違う畳だけ光の当たり方が違うので色が違う風に見えているのでした。

意外かもしれませんが夜に部屋のライトだけでの場合はそれほど気になりません。

これは畳表の凹凸が関係していて光の当たり方により見え方が変わるという現象です。

因みに照明機材によって畳表の色が違って見えることも良くあります。

例えば蛍光灯と白熱電球では違いますし、ダウンライトでもまた違った見え方がします。

新草の青々した天然藺草でもこう映る

畳の色が違って見える現象を利用した琉球畳(縁無し畳)の半畳市松敷き

琉球畳や縁無し畳の場合、ほとんどの場合半畳で出来ているのはなぜだろう?と思った事はありませんか。

これは敢えて半畳にすることにより隣り合った畳同士を90度向きを変え、同じ畳表でも違う色に見える特性を利用しています。

このように敷く事により市松模様(チェック柄)に見えるため、縁無しは半畳で作られているのです。

縁が無いだけではなく柄に見える敷き方はお洒落な感じがしますよね。

同じ畳表を使用した琉球畳の半畳の市松敷き

そもそも何で畳の敷き方は同じ方向に並べていないのか?

向きを変えると違う色に見えるのであれば、全部同じ向きにして敷けば良いのでは?

私も若い頃はそう思っていましたが実は向きを変える敷き方、これには理由があったんです。

地域性もありますが日本ではその昔、現代と違い畳の寸法に合わせて家を建てる風習がありました。

和室の畳は全て同じサイズで敷き方も自由にできたそうです。

ではどのような場面で敷き方を変えたのでしょう?

それは冠婚葬祭といった慶事ごとで畳の敷き方を変える事により【祝儀敷き(しゅうぎじき)】と【不祝儀敷き(ふしゅうぎじき)】に切り替えていたそうです。

現代社会とは違い結婚式もお葬式も昔は自宅に人を招いて執り行っていましたよね。

普段は建具で区切られた和室も大勢人が集まる際には襖を取り払い広間として利用し、椅子ではなく座敷なので詰めて座れば大勢の人を招くことができました。

祝儀敷きとは縁敷き(えんじき)とも言い、主に結婚式などのおめでたい行事で使用された敷き方です。

この敷き方は先程ご説明した4.5畳では1枚、6畳と8畳では2枚だけ向きが異なる敷き方です。

逆に不祝儀敷きは同じ方向に並べられた畳の事を指し、葬儀などの行事で使用された敷き方になります。

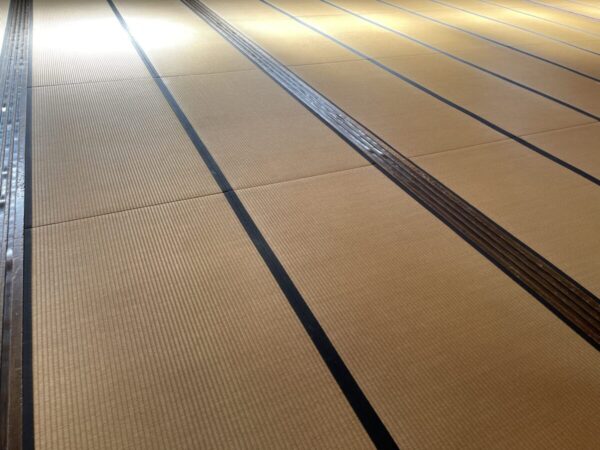

お寺に行くと同一方向に畳が敷かれていることがほとんどですが、その名残なのかもしれませんね。

お寺で同一方向に並べられた畳

東京都北区で四代110余年

有限会社八巻畳工業

03-3917-9827