↑クリックでPDFが開きます

総業1909年(明治42年)から四代116年続く畳店

曾祖父である初代が山梨県から東京都北区滝野川へ来て開業した116年前、現在の店前は軍事工場だったと聞いたことがあります。

その曾祖父が飼っていた犬が軍事工場の車両に轢かれて、賠償金を貰ったという当時の新聞を若い頃に読んだことがありました。

現在では四代目の私が熊本県八代市に毎年2回以上通って、イ草の植付けから刈取りまで行い産直し、国産専門店として何とか頑張っております。

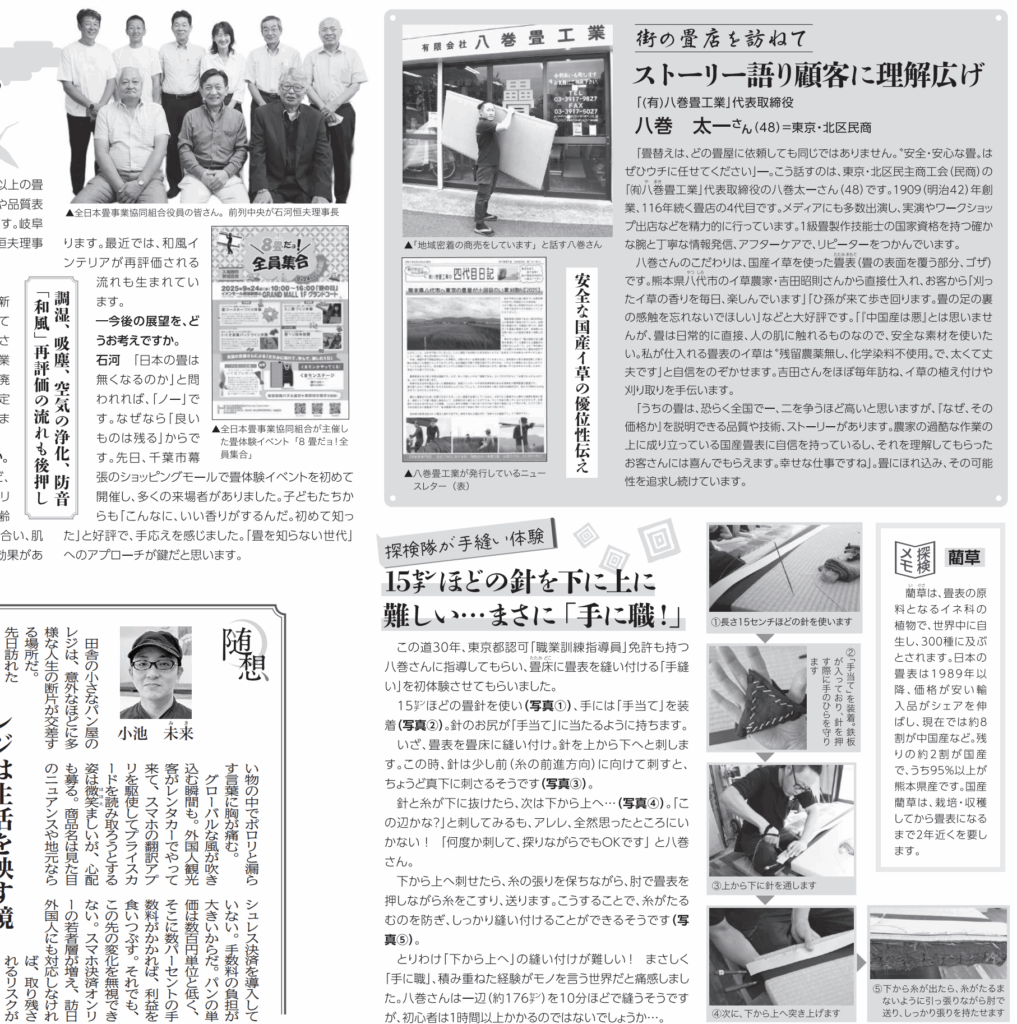

記者さんの畳手縫い実体験レポート

記者さんから「畳の手縫いをしてみたい」との申し出を受け、道具を貸し出して実際に畳を手縫いしてもらいました。

道具は『手当(てあて)』という三角形の鉄板を純綿縁(じゅんめんべり)で覆った、針のお尻が掌を傷付けないようにするものと、約15センチほどの『畳針(たたみばり)』に専用の『切り糸』というビニロン系の糸です。

これらを使って畳の縁と紙を同時に縫いつける作業を【平刺し(ひらざし)】と言います。

上から下に縫うのは力があれば誰でも出来るのですが、畳の下から真上に張り先を持ってくる作業は大変難しいです。

狙った場所に張り先が来ないと何度でもやり直さなければならず、初めての方であれば片側の縁を1畳分縫い付けるのに1時間は掛かると思います。

難しいが何度もチャレンジする記者さん

今後の畳業界と、いま畳屋に出来ること

畳業界は言うまでもなく衰退産業です。

都会の狭小新築物件に和室は無く、賃貸物件ではフローリングの方が借り手が見つかりやすいという理由で、特に若い世代の畳離れは深刻です。

よく「海外で畳が流行っているから輸出すれば?」と聞きますが、日本の畳店は日本だけをマーケットにしていたため、現在では中国や台湾の畳店が欧米に畳を大量輸出している現実があり、またその安価な置き畳はホームセンターなどで大量に販売されています。

私は現在『東京都畳工業協同組合の理事』や畳関連業種で作った『畳でおもてなしプロジェクトの幹事』をやっています。

これらの団体では主に一般の方から建築士に向け、畳の効果効能だけではなく、使用箇所に合う機能性がある畳素材を展示・紹介しています。

それだけではなく個人的に「家に畳の無い子供」が増える中で、小学生以下の子供たちに向けて年に何度か講座も開いています。

日本では庶民に畳が普及したのは江戸時代頃ですが、この日本という国の気候や風土に適した床材である畳は、決して無くなることは無いと私は考えています。

しかし畳が残ってもいても、その素材や道具材料が無ければ簡単に滅びる業種であるというのは、表具にしろ左官にしろ同じことだと思います。

食べるだけでも精一杯の業種ですが、当店だけではなく、その関連業種も生き残らないと絶滅してしまう運命にある畳業。

今後も広く多くの方に畳の良さを知っていただく活動を続けていきます。